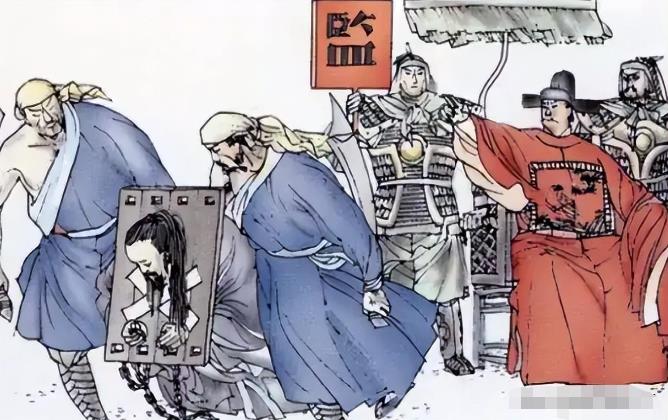

朱元璋为什么忍了七年才杀胡惟庸?

而且朱元璋为了不让皇权旁落,一次又一次的举起屠刀,在那种年代,唯有狠才能震慑天下人心,才能让皇权更加巩固。飞鸟尽,良弓藏,狡兔死,走狗烹。这句话也是对朱元璋最真实的写照。

而且朱元璋为了不让皇权旁落,一次又一次的举起屠刀,在那种年代,唯有狠才能震慑天下人心,才能让皇权更加巩固。飞鸟尽,良弓藏,狡兔死,走狗烹。这句话也是对朱元璋最真实的写照。

中央集权毁灭之后,剩下的就是割据混战,仅此而已。第五轮博弈与其说是八王之乱的最后一轮,不如说是新的时代的第一轮割据混战。地方割据势力中本来比较强大的两支,司马颖和司马颙相继覆灭。南方已经进入事实上的独立。新的割据混战的时代彻底到来了。可怕的是,在即将到来的一轮轮割据混战中胜出的割据势力,都是异族。

到了战国时期,战争的规模就变得极为夸张,基本上能够载入正式的战斗。总共参与的人数都达到了三十万以上,甚至还有上百万人在战场上厮杀的。面对这样的规模,周王室还因为被催债而烦恼,就更别提劝解他们了。

朱元璋在朱标去世后是有全局考虑的,不管是立朱允炆,还是因为立朱允炆而采取的一些措施,都足见朱元璋的老谋深算。即使是临终遗诏,朱元璋依然不忘给朱允炆保驾护航,他下令藩王们在他去世后不得回京奔丧,只需老老实实地呆在封地内,另外,他特别强调藩王封地内的所有文武大臣均需听从朝廷号令,藩王们不得干涉。

经过一番激战,平安所部被重创,何福率部增援,也被打退。朱棣抢了粮草,解决了自己缺粮的问题,也让南军陷入缺粮的窘境。两天后,平安、何福再也无法坚持,准备由汴水撤军至淮河,解决大军的粮食危机,并约定以“三声炮响”为号,一同撤退。

形成这样的局面,几乎是必然的。因为,皇后主政,本就名不正言不顺,外部叛乱不可怕,怕的是内部谋反。这就得紧紧握住京城,特别是皇宫内的兵权。贾南风不可能直接指挥军队,总得把兵权下放给别人,霸道能干的,不放心;绵软老实的,不中用,两害相权,只能用司马肜这样的挼货,至少,他不会主动谋反。

嘉庆皇帝的死法也很离谱,清朝未解之谜之一就包括嘉庆皇帝的死因,据说,嘉庆皇帝是在避暑山庄内被雷劈死的。也有史书记载,他是因为听到雷声心脏病突发而亡。在死后,嘉庆皇帝由于面目被损,竟由一个太监来代替他进入棺材,而嘉庆皇帝的真正尸身,只能被放在棺材的夹层里。

杀人嫌疑犯从被杀者的尸体旁走过,如果死者尸体有出血的情况,那就是有罪……关于中世纪的内容大概就是这些,还有什么补充的,可以在评论区探讨。

但是到了后期,老一代的人才淹于岁月、中生代的人才锻炼机会减少,而新生人才即使拥有大量的理论基础却完全没有经验;人才选拔机制也不再适用于当时的社会。在这些因素的综合影响之下,大量人才被埋没,三国后期人才产生了匮乏之像。

古代由家族出面为适龄子女介绍对象也是一个重要工作,为此还诞生了不少佳话,比如著名的“东床快婿”。东晋时期的太傅郗鉴和丞相王导两家结为联姻,靠的就是郗家派人挑选王家年轻男子,最后选中了著名书法家王羲之为女婿的事情。古代家族给子女结亲后,接下来就进入到催生环节。如果新婚夫妇没有在三年之内生子,不用官府追究,家里人就快用口水把他们淹死了。