翻阅中国历史,始终都是北方统一南方,当然也有例外,比如朱元璋讨元胜利,以及国民军26年的北伐战争,都是南方出兵荡平北方。但是呢,历史总是出现如此吊轨的现象,明明是南方政权定都南京,问鼎天下,最后又被北方下山摘桃,两次都便宜了北京城。南方历史上永远出现着这样的死结,为什么南方就无法出现一个国祚永延的统一王朝呢?为什么南京城始终无法长期成为国都,享受八方宾服呢?关于这一点,历史研究文献可谓汗牛充栋,今天花田君以另外一个视角来解读这段历史,仅博大家一笑耳。

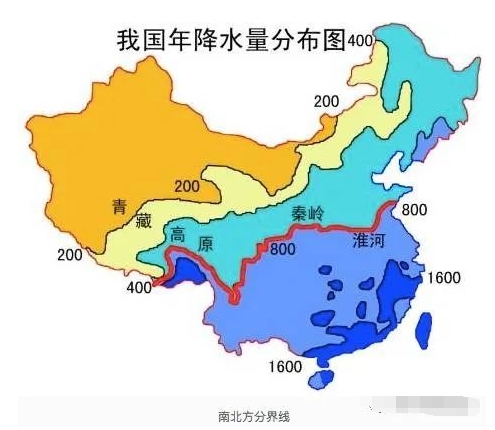

虽然我国南北地理分界线,是以秦岭淮河为主,但是从中国古人的记录来看,还是以长江为界的。如果从财富和人口角度,在南北朝末期江南就与中原大致并驾齐驱;唐安史之乱之后江南财富与人口反超北方;至南宋就全面赶超。但是大一统王朝的统一方式,从东汉刘秀的统一战争开始基本上遵循了南征、而不是北战的模式——由北向南完成统一。

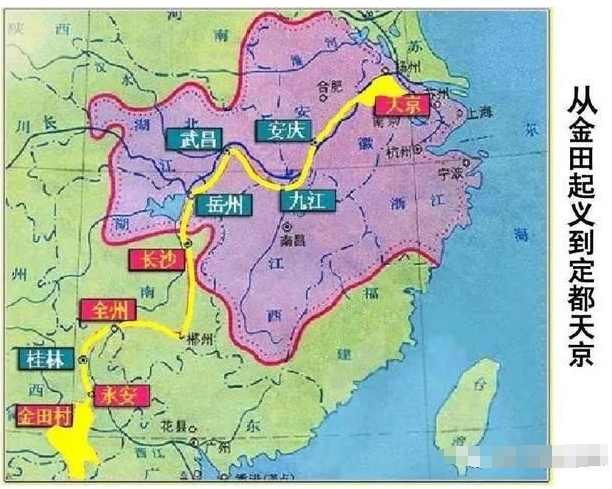

东汉统一战争里的“南方”还不是指长江以南,最南也就到徐州、淮南这一带。西晋灭三国完成统一跨越了长江;隋灭陈结束从西晋永嘉之乱开始270多年的大分裂大动荡;再到宋灭南唐结束五代十国50多年动乱;再到蒙元灭南宋;再到满清南下,接连攻灭南明五个小朝廷;甚至祖龙渡江作战攻取南京,都延续北方吞并南方的模式。唯二的反例是公元1367至1369的“洪武北伐”,朱元璋把蒙元驱逐到了长城以北;另一次是1926年-1928年的国民革命军北伐,东北的张学良的“易帜”,名义上接受国民政府的领导,完成了中国名义上的统一。但这两次北伐成功都是不彻底的,都只能算是成功了一半。元朝并没有被“灭”,只是撤离了中原回到了老家蒙古高原,史称“北元”,长期和明朝处于对峙状态。国民政府完成的统一也是相当不彻底的,保留了很多原有军阀的残余。国民政府控制的核心区域只是长江下游的几个省份。对于这种江南富庶、却长期南弱北强的格局,风水学上自有其解释,金陵“王气”被泄了,传闻秦始皇听说南京有王气,就开凿了早期的玄武湖,等于把紫金山上的紫气改道,当然,花田居不懂风水,子也不语怪力乱神。建都在这里的王朝要么比较弱势、大权旁落,要么不能长久,这些玄学的内容还是另请高明吧。

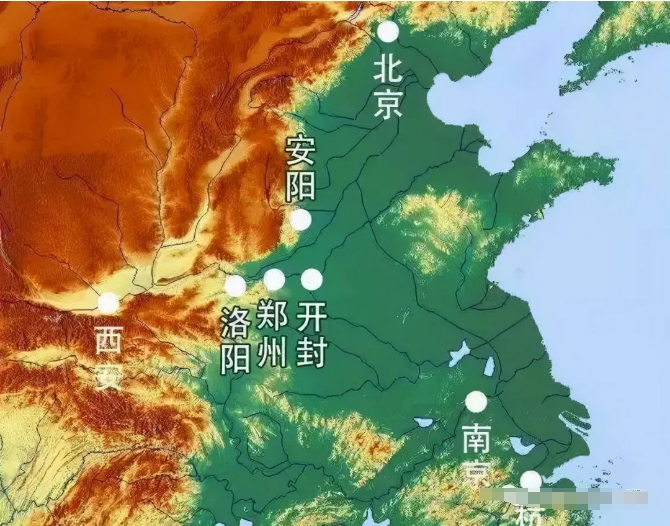

这里最关键的因素不在于长江以南的财富和人口和中原的对比,而是长江以南缺少地理上的纵深。政治中心南京(金陵)就在长江边上,只要中原的南征大军能跨过长江、迈过这一步,攻克金陵,南方政权就寿终正寝。统一江南,在地图上看是个庞大的任务,长江以南占了中国地图的一半,说起来是“江南半璧”,其实军事上的任务是单一的,搞定南京就万事大吉。但是南方政权要北伐可就麻烦了。北方有多个政治中心,北方政权有经历挫折的本钱,有撤退转移的多个备选目标。北伐攻克了洛阳,中原朝廷可以迁到长安;再占领了长安,又可以转移到山西居高临下地坚守;山西没了还可以转移到河北…所以从江南出发的北伐,攻占了长安和洛阳两京,常常只是故事的开始。但中原王朝的南征,只要攻占金陵就game over了。北伐成功需要经过多次战略决战,在战场上多次打败对手才能成功。而南征只需要一两次战略决战就解决问题,所以北伐成功要困难得多。

这个奇特的现象,单从地理上解释并不充分,因为从地图上看长江以南确实有广阔的空间,但是我们看历史和政治,必须理解的一点是,地图上纵深空间、绝不等同于政治上的纵深空间。政治这东西和股市一样,是“信心市”,只要人们认为你垮了,你就垮了,这和你手上还有多少财富、和背后还有多么广阔的土地无关。南明的节节败退就生动地上演了这幕,因为权力的本质在于服从,当中央政府所在地被敌人攻克、关键领袖身死或被俘,人们失去了效忠的对象,认为你输了,就会纷纷转而投向新的主人,于是游戏结束。中国北方之所以有多个政治中心,有容纳失败的多个缓冲层,是长期历史积淀的产物。

陕西关中和甘肃陇南,是秦朝兴起的基地,在南北朝时代有陇南军事贵族长期经营,在人们心中它就是个能成事的地方,就默认这个地方能建政、能自成体系,就算丢了洛阳退到这就能站稳脚跟。山西太原、河北邯郸,在战国时代起就是赵国的旧地,在文化上也能自成体系。河北开发得稍晚,因为这里又是抵抗北方游牧民族入侵、东北渔猎民族入侵的一个桥头堡,从唐朝开始,军事重心逐渐地往这个方向转移。唐朝的安史之乱的始作俑者安禄山就是以河北和北京为基地,直到后来明朝迁都于此,它也自成体系。当然上面讲的这些地方也都得有适宜农耕的条件,有经济基础。在数千年里,在中国北方就形成了一个政治上多中心的格局,不同的时代某些中心更重要,但没有一个中心完全凌驾于其他之上的局面。

然而在长江以南,南京作为政治中心凌驾于所有其他城市之上。到太平天国的时代是这样,到1949年还是这样。1864年太平天国失去南京以后,从清朝君臣、到太平天国散在各地的将领、再到外国使节都知道,太平天国完了,剩下的只是收尾工作,太平天国剩下的军队只是流寇而已。1949年4月国民政府丢掉南京,蒋介石就知道大陆守不住了,尽管还有重庆、昆明大西南,华南各省还暂时在国民政府手上,但是大局已经败了,得赶紧迁往台湾,凭海峡才能自保。整个长江以南半个中国,不管有多少人口和财富,政治上是单一中心的,也许今天仍然是这样。

所以历史上要守住南京的重点并不在守住长江天险,真等中原的南征大军站到了长江边上,南方政府的败局就已注定,从来如此。因为长江不够宽,宽不到创造安全感,中原王朝站在长江边上的时候,南朝军民的信心已经严重动摇了。所以守住南京的关键在于创造足够的安全缓冲空间,就是要控制住长江以北、到淮河的重要据点,就是今天的徐州、淮南、扬州这些城镇。另外一个方向就是守住长江中游的重镇,最重要的是武昌。否则对手一占据武昌,就可以顺着长江漂流而下攻克南京了。从三国时代开始,长江一线就形成一种哑铃状的政治结构,哑铃中间的杆是长江,哑铃的两头一头是武昌(荆州)、另一头是金陵。南方政权要稳定必须要保有江淮之间的重要据点、和武昌这两头。最近这一两百年又多了一个条件,苏州杭州又成了南京的后方,既是商业繁华地、又是粮仓,苏杭丢了南京政权也站不稳。所以从经济上讲华南比华北近两百年来更富裕了,但政治上并没有变得更稳定。

北方统一南方的模式从西晋灭三国的时代起逻辑就没有变化,就是利用南方政权的脆弱性,从多点发起攻击,既从长江下游发起攻击,也攻击长江中游。只要有一个方向突破了,南方人们的安全感就垮了,如同股价崩盘效应。1949年的渡江战役也沿用这个思路。

其实中国长城以北的游牧民族要对中原构成足够的威胁,也得先在它们内部完成统一,是一个道理。俗话说:女真不满万、满万不可敌。游牧民族是更慓悍,对汉族军队常常以少胜多,但是再少也得“满万”不是,要是以部落为单位,千儿八百人的小股骚扰还是构成不了大的威胁的。要满万,就得它们部落之间先实现统一。仍然是一个实现中央集权的问题,是个组织动员的问题。蒙古人取得最大成就的两次西征,兵力也是在10万以上。必须达成统一才能有这样的动员力。为什么英国也是南北对立,而南方的英格兰轻易打败了北方的苏格兰,其实苏格兰的劣势,人口财富在其次,其中央权力的弱小更为主要。

中国历史的南弱北强这个现象,让我对历史的认识更加立体。历史并不按简单的公式运行,财富和人口是国运竞争的决定性变量吗?在中国的历史中看不是,经济基础决定论在这里的解释力不强。地理条件看起来是更重要的。但这个地理又不是拿尺子在地图上去量河流和山脉,而是一种文化上的地理,政治上的地理。是在地理环境里,人们世世代代生息,经过若干世纪的积淀,积淀出的那么一种政治氛围。

最后不妨开个脑洞:如果天下大乱,祖国需要重新完成统一,南弱北强的格局是不是能扭转呢?毕竟这个时代南北的财富分布差距拉大了。我认为华南省份中最具备割据条件的是广东,经济上它产业门类健全、自成体系,地理上北有南岭和华中省份分隔,又有粤东群山和福建相分隔,地理上有一定独立性。福建有武夷山脉,也是一个独立的地理单元,但经济条件不如广东。但是从政治版图上南方仍然缺少中心,占据广东发号施令的人,说破大天也只能被看作是一个割据政权。一旦对手控制了中国其他部分,广东仍然没法和其他省份的总和相抗。所以政治和军事上北强南弱的格局还是没有改变。

原文链接:https://www.toutiao.com/article/7457531101063217675