红皇后墓:玛雅文明的性别谜团

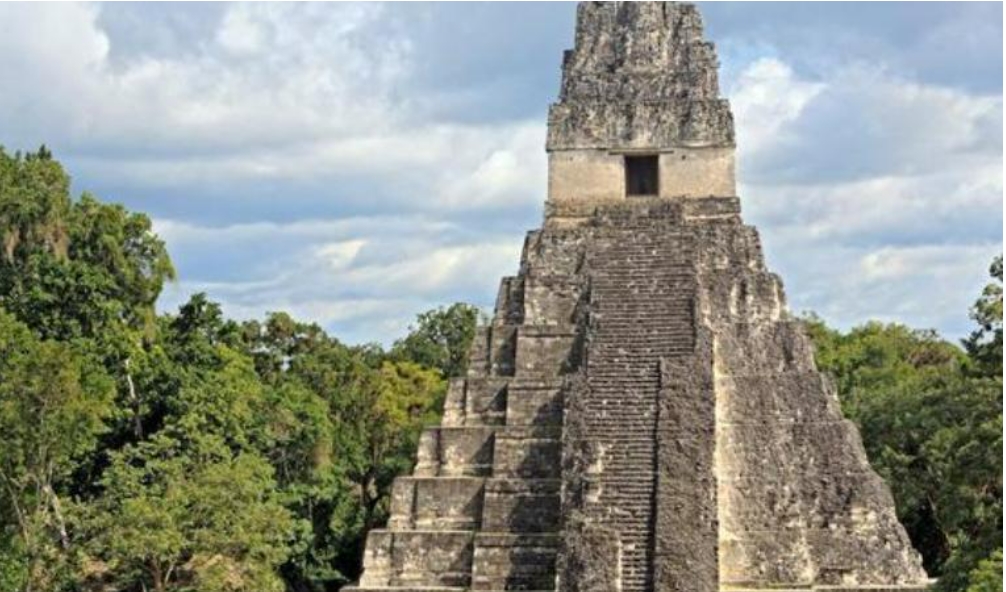

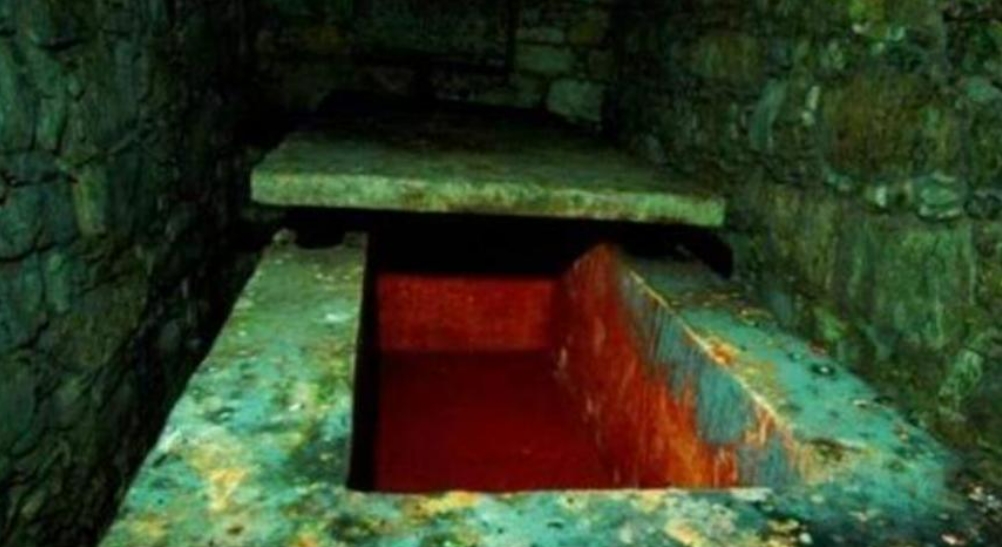

在墨西哥帕伦克古城,一座隐藏在金字塔底部的石棺在1994年被考古学家小心翼翼地揭开了盖子。石棺一打开,里面躺着一具女性骸骨,脸上覆盖着一块精致的翡翠面具,她的颈间垂挂着一串珍珠项链,每颗珍珠都圆润饱满,在昏暗的墓室灯光下泛着柔和的光泽。这座石棺外包裹着一层厚厚的朱砂,鲜红如血,覆盖得严严实实,因此被考古学家命名为“红皇后墓”。朱砂在玛雅文化中常用于祭祀和防腐。

玛雅文明历来以男性继承制闻名,权力通常集中在国王或男性贵族手中,女性的地位大多局限在家庭或宗教仪式中。可这座墓葬的规模和奢华程度远远超过了普通贵族的标准。石棺周围堆放的随葬品琳琅满目,数量之多、工艺之精湛,都透露出墓主身份的非同寻常。

更让人费解的是,墓室墙壁上清晰地绘制着三组十字架符号。这些十字架用红色和黑色颜料勾勒出来,十字架在后来的基督教文化中是常见的象征,可西班牙传教士带着基督教来到美洲是在16世纪,而帕伦克的这座墓葬却可以追溯到公元7世纪左右,比基督教传入早了整整八百年。

考古学家们翻遍了玛雅的象形文字记录,也查阅了无数壁画和石刻,却找不到任何与之完全吻合的解释。有人推测这可能是某种天文标记,有人认为它代表了玛雅宗教中的宇宙秩序,但具体含义至今无人能解。

负责发掘的考古学家冈萨雷斯在清理墓室时还发现了一个惊人的细节:这座红皇后墓距离帕卡尔大帝的陵墓只有不到20米的距离。帕卡尔大帝是帕伦克历史上最著名的统治者,他的陵墓同样位于金字塔内部,墓室入口隐秘,周围雕刻着精美的浮雕,记录着他一生的功绩。

两座墓葬如此靠近,位置上的关联让人不得不联想到它们的主人之间可能存在某种联系。冈萨雷斯带着团队用测距仪和地图反复核对,甚至在金字塔的石阶和通道中寻找线索,结果确认两座墓葬几乎共享同一片地下空间。

当考古队一件件清理随葬品时,却发现了更反常的现象。在帕卡尔大帝的陵墓中,随葬品包括黑曜石制成的权杖,这种锋利的黑色石头在玛雅文化中象征着至高无上的权力,常常出现在男性统治者的墓中。可红皇后墓里完全没有这类象征权威的物品,取而代之的是一堆纺织工具。

冈萨雷斯在发掘日志中记录下这些细节,并仔细测量了每件工具的尺寸和重量,试图从中找出线索。有人提出,这位女性可能并非通过血统或婚姻直接继承王位,而是凭借某种特殊技能或社会角色获得了至高地位。

三星堆金杖:古蜀国的神秘面纱

1986年,四川广汉的三星堆遗址迎来了一次震撼考古界的发现。考古队在清理二号祭祀坑时,从泥土中挖出了一根长达1.42米的黄金权杖。这根权杖通体用薄金皮包裹,表面錾刻着鱼和鸟的纹饰,鱼身修长,鸟喙尖锐,图案繁复却排列有序,展现出极高的工艺水平。

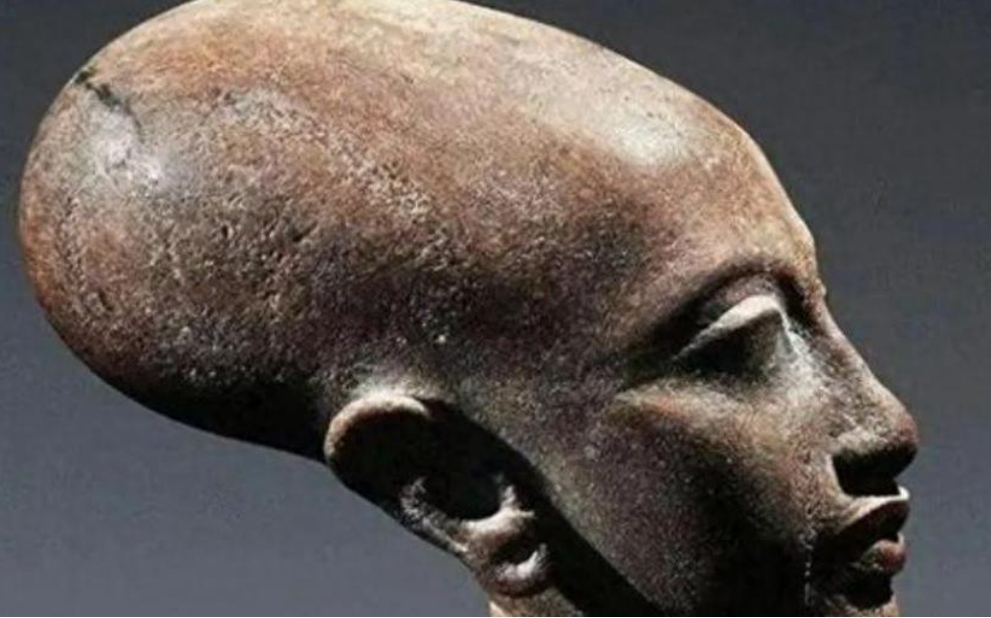

玉圭在商周时期是礼制和权力的象征,通常朴素而庄重,而这根金杖却透着异域风情,有人甚至指出它的形制与古埃及法老的权杖颇为相似,尤其是那种细长的棍身和装饰性的顶部设计。主持发掘的赵殿增在现场仔细观察后发现,金杖的制作过程极为复杂,先是用木头雕出主体,再将金皮锤打成型后包裹上去,最后錾刻上纹饰,这种技术在当时的中国青铜时代极为罕见。

随着发掘深入,三星堆还出土了一批青铜立人像。这些立人像高矮不一,最大的高达1.8米,头部特征尤为引人注目。赵殿增在清理这些立人像时注意到,它们的服饰也异常精致,头戴冠饰,身披长袍,手臂上还有细密的纹样,似乎在模仿某种仪式或宗教场景。

更令人震惊的是二号坑中出土的青铜神树。这棵神树高达2.62米,树干笔直,枝条向四周伸展,上面站着形态各异的小鸟,底部还有龙形装饰盘绕。它的铸造技术极为高超,树干和枝条是通过分段浇铸后再拼接而成,这种工艺比殷墟出土的司母戊鼎还要早300年。

司母戊鼎是商代晚期的代表作,重达875公斤,铸造时需要大型熔炉和多人协作,而三星堆神树的年代却追溯到公元前1500年左右,显示出古蜀国在青铜冶炼上的领先地位。

这些发现让研究夏商周历史的李伯谦教授重新翻开了《尚书》。书中有一句记载:“蜀人献象”,意思是蜀地的人曾向中原进献大象。这段文字过去常被认为是夸张或传说,但三星堆的出土文物提供了新的佐证。

李伯谦在研究中还查阅了三星堆周边遗址的资料,发现大量玉器和陶器出土,进一步证明古蜀国并非中原文明的边缘分支,而是一个在商朝建立之前就已发展成熟的独立文明体系。

西顿石棺:亚历山大的真假归宿

黎巴嫩西顿城的一座古墓在19世纪末被考古学家发掘,里面躺着一具雪花石膏打造的石棺,通体洁白,表面浮雕着一名战士的形象。这名战士头戴狮头盔,身披铠甲,手持长矛,姿态威武。石棺一出土,就有学者提出大胆推测,认为这可能是亚历山大大帝的陵墓。

理由之一是狮头盔的设计与亚历山大在历史记载中的形象颇为吻合,他曾在征战中以狮子象征勇猛和王权。后来,科学家对石棺内的遗骸进行了DNA检测,结果显示这是一名25-35岁的男性,与亚历山大死于公元前323年时32岁的年龄高度一致。

检测还发现遗骸的骨骼结构强壮,尤其是手臂骨骼显示出长期使用武器的痕迹,这与亚历山大作为军事统帅的生涯相符。反对的声音很快接连响起。历史文献中明确记载,亚历山大死后,他的遗体被部下托勒密运往埃及,葬在亚历山大港的一座宏伟陵墓中。

希腊史学家阿利安和罗马作家库尔提乌斯都提到过这一事件,指出遗体曾被安置在一个黄金棺材里,后被转移到玻璃棺中供人瞻仰。相比之下,西顿的石棺虽然华丽,却没有黄金装饰,也没有亚历山大港那样的城市背景支撑。

考古学家进一步研究后发现,这具石棺的风格更接近腓尼基地区的传统工艺。西顿是腓尼基的重要港口城市,当地国王常以武士形象出现在墓葬艺术中。有人提出,石棺的主人可能是西顿的国王Abdolanim,他在公元前4世纪统治此地,时间上与亚历山大时代重叠。

考古学家们后来又在西顿周边发掘出多座类似石棺,上面同样雕刻着战士形象,这让Abdolanim的可能性进一步增加。至今,这具石棺究竟属于征服世界的亚历山大,还是西顿本土的统治者,依然是个悬而未决的历史谜题,留待后人继续探索。

成吉思汗去世于1227年,他的陵墓位置却成了一个延续七个世纪的未解之谜后,后人根据《蒙古秘史》的记载四处寻找线索。这部史书提到,成吉思汗死后被葬在一个隐秘之地,葬礼结束后,护送队伍用马匹踏平地面,甚至引河水淹没痕迹,以确保墓地不被外人发现。

几个世纪以来,蒙古草原上的风沙掩埋了无数秘密,直到21世纪初,美国考古学家克拉维茨带着团队来到蒙古东北部的克鲁伦河与布鲁奇河交汇处。这里地势平坦,水草丰美,正符合《蒙古秘史》中描述的“起辇谷”特征。克拉维茨根据文本推测,这里可能是成吉思汗的安葬地,于是展开了大规模勘探。

2004年,团队在河边发掘出一座人工堆砌的祭祀台,台基用未经打磨的石块垒成。 考古队随后在附近清理出大量随葬品,其中最引人注目的是几套鎏金马具。这些马具包括马镫、缰绳扣和鞍饰,表面镀着一层薄薄的金箔,工艺精湛,保存完好。克拉维茨翻阅《元史》后确认,这些马具的样式与书中记载的蒙古禁卫军装备高度一致。

《元史》提到,成吉思汗的近卫军配备有鎏金装饰的马具,以彰显其地位,而普通士兵的装备则多为铁制或皮革。核心墓葬区却始终未能现身。考古队使用探地雷达扫描了方圆数公里的区域,发现地下有异常回波,可能是人工结构的痕迹,但挖掘工作因地层深厚和蒙古政府的严格保护政策而受阻。成吉思汗的葬礼据说遵循了蒙古传统,墓穴深埋地下,不设明显标记,甚至可能用石板覆盖后再填土掩埋,这让现代技术也难以精准定位。

原文链接:https://www.toutiao.com/article/7487903366702809600