中国古代历史的疆域故事常常让人感到疑惑:一个看似并不以侵略为主的国家,为什么能在数千年的时间里积累出960万平方公里的广袤土地?

我们总说,中国的历史疆域不是靠侵略得来的,这话并不是一种自我标榜,而是有理有据的事实。

看看历史记载,许多帝国靠征服积累的领土往往在帝国衰败时迅速分崩离析,但中国却通过千年的文化同化和治理延续,稳固了一个独特的大一统格局。

在中国文化中,有一种根深蒂固的观念叫“天命”。

这是一种对皇权的合法性解释,更是一种对国家疆域认知的延伸。在古代中国的天命观中,疆域的大小往往被视为王朝兴衰的象征。

天命观让历代统治者认为,无论是自然疆界还是新拓展的领土,这些土地都是“受命于天”,属于天子统治范围内的正当疆土。

也正因如此,中国历朝历代的疆域观并非以征服外部为目的,而是以维护天命所赐的秩序为核心。

以汉朝为例,汉武帝时期的对外扩张往往被误解为单纯的军事征服,但实际上却是基于内政稳定和外部威胁的双重考量。

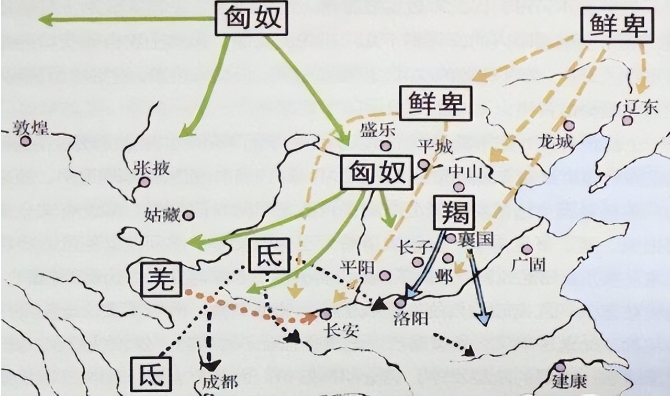

当时,匈奴不断侵扰汉朝边境,对农业和贸易造成严重破坏。每当有其他势力威胁中央稳定和民生安全的时候,中央便会开始采取各种手段,以确保各地的平稳发展。

汉武帝的“削藩”和远征匈奴不仅仅是出于对匈奴的威慑,也是为了确保边疆的稳定。通过一系列军事行动,汉朝逐步将新疆、西域等地纳入统治范围,但汉朝的手段并不止步于武力。

相较于征服后进行资源掠夺,汉朝更强调文化和制度的渗透。文化和制度相结合,可以从精神上改变人们的思维方式,让那些被征服地区的百姓逐渐融入这个大家庭,而不是被排除在体系之外。

地理环境也是影响中国疆域形成的重要因素。

中国幅员辽阔,地形复杂,四周有山川河流作为屏障。

比如,北有大兴安岭,西有帕米尔高原,东有大海,南有热带雨林。

这些地理条件不仅让中原地区形成了相对封闭而安全的农业社会,还在一定程度上阻隔了外来入侵。但地理屏障并不意味着隔绝,反而为经济和文化的交流提供了纽带作用。

例如,长江、黄河等大河流域不仅是中华文明的发源地,更是连接各地区经济和文化的重要通道。

通过这些天然“纽带”,中原文化得以向四方传播,周边的民族和部落也逐渐被吸引并融入中华文化圈。

有了文化上的认同,中央能够更好的管理自己的子民,也让国家的政权变得更加稳固,这种融合是先进的,更是必要的,融合使得中国的疆土不断扩大,人数不断增多。

在这过程中,中国独特的文化同化能力展现出惊人的影响力。

与罗马帝国以武力征服后强行推行拉丁文化不同,中国文化更注重与周边文化的融合与互动。儒家思想中的“和而不同”理念,强调在包容差异的同时追求整体和谐。

这种思想直接影响了中国的民族政策。

唐代的“天可汗”就是这种文化包容性的具体体现。

李世民通过军事、外交和文化手段将西域各国纳入唐朝版图,但唐朝并未对这些地区进行粗暴的文化压制,而是通过朝贡体系和文化互动,吸纳这些国家的特色文化,使其与中原文化相辅相成。

于是,社会变成了一个多元文化的大圈子,上位者对文化的包容和理性的政策,让这个圈子没有了任何隔阂,地区之间的联系也因为文化的融合而变得更加紧密。

到了元清时期,中国的民族融合达到了新的高度。

元朝的建立看似是一场蒙古族的军事征服,但忽必烈却深刻认识到中原文化的重要性。他在治理中重用汉人,推动文化融合,使得中原文化和蒙古文化实现了一定程度的对接。

而文化一旦发生纠缠和融合,国家的治理就会变得更加简单,各个族群之间的界限也会被打破,不同的族群之间开始相互渗透。

清朝同样如此,满洲人以高度灵活的政策逐步接纳汉文化,并在政治上推行“满汉一体”的政策。

新疆、西藏、蒙古等边疆地区之所以能够融入清朝版图,正是因为清朝通过内政治理、经济发展和文化认同,使得这些地区不仅在政治上归属中国,还在文化上认同中华文明。

这也是为什么我们有56个民族,却没有种族歧视的原因,因为彼此之间在思想上是认同的。

文化和内政的力量固然重要,但中国的疆域形成还离不开与周边民族的长期互动。

不同于其他帝国对周边民族采取征服、驱逐甚至消灭的政策,中国历史上对周边民族更多是吸纳与合作。

比如,汉朝通过和亲政策与匈奴建立外交关系,唐朝通过丝绸之路促进与中亚的经济和文化交流,清朝则通过朝贡体系巩固了对边疆的统治。

这种模式并非一帆风顺,但在漫长的历史中,中国通过和平方式逐步扩大影响力的例子比通过战争扩张的例子多得多。

反观今天的960万平方公里,中国的疆域既是文化、地理与历史互动的结果,也是民族融合的典范。

从黄帝涿鹿之战到汉武帝开通丝绸之路,再到唐宋的文化辐射,元清的多民族融合,中华民族在不同的历史阶段,通过文化同化与治理智慧构建了一个稳定且包容的疆域。

总结来看,中国古代疆域的形成既有天命观的政治象征,也有地理环境的天然优势,更离不开文化包容性与民族互动的独特路径。

这种扩展模式并非通过频繁的侵略,而是通过文化、内政和地理的协同作用,自然延伸出960万平方公里的版图。

在一个充满动荡与征服的世界历史中,中国的疆域扩展方式无疑提供了另一种解读版图形成的可能性:不是通过武力强取,而是通过文化吸纳;不是依赖战争,而是依靠治理与包容。

这样的模式,既是中华民族的智慧结晶,也为当代提供了关于民族和谐与区域治理的宝贵启示。

原文链接:https://www.toutiao.com/article/7460465917642736143