大家好,我是《地图里的人类史》、《谁在世界中心》、《地缘看三国》等书的作者温骏轩。今天这篇文章的主题是——汉族是怎么形成的

汉族作为全球人口最多的民族,并不是从一开始就叫这个名字的。这个名称显然得自于汉朝,这意味着在汉朝之前肯定不会有汉族之说。以当下的用法来说,一般会喜欢将汉朝以前那些,被认定为主体民族的历史名称统称为“华夏族”。只是这种归类法同样不够严谨。

乱世总归会有许多新的概念产生。总的来说,华夏族的概念起自春秋战国时代,而在南北朝时期汉则开始成为族名。接下来我们就从头开始讲起,看看这一切是怎么发生的。

1

华夏与四夷

就主体民族的称谓来说,春秋时期那些与周王室亲缘关系密切的诸侯们,普遍自称为“诸华”或者“诸夏”。同时依照对称原则分别用东夷、西戎、南蛮、北狄,这些带有贬义的名称,来代指四周那些与自身文化不同的族群。

比如有一年狄人入侵邢国,管仲劝说齐桓公去救援邢国时,开口便强调“戎狄豺狼,不可厌也;诸夏亲昵,不可弃也”。意思是说戎狄们像豺狼一样,永远不会满足;(像邢国)这样的诸夏诸侯才是自己人,是不可以被抛弃的。这里用的就是“夏”来代指中原诸侯。

又比如晋悼公想攻打戎狄,同时楚国也有准备入侵陈国的迹象,晋国大臣魏绛便劝说道“劳师于戎,而楚伐陈,必弗能救,是弃陈也,诸华必叛。戎禽兽也,获戎失华,无乃不可乎”,意思是说要是由于晋国伐戎而没能及时救援陈国,中原诸侯们一定会背叛晋国。为了征服戎狄这种禽兽之族,而失去中原诸侯们的支持,恐怕是不行的。这里则是用的“华”来代指中原诸侯。

齐恒公和晋悼公都是春秋时期的霸主。管仲和魏绛的表述透露了两层意思:一是华夏诸侯们应该守望相助,霸主尤其有义务这么做;二是华夷有别,能够被归入华夏体系的诸侯们,才是文明的存在。

虽然不管用哪个字,包括“华夏”二字联在一起用,表达的都是同一意思,但细细品来华、夏二字却是有不同深意的。简单点说一个代表的是文化优越性;一个代表的是政治的正确性。

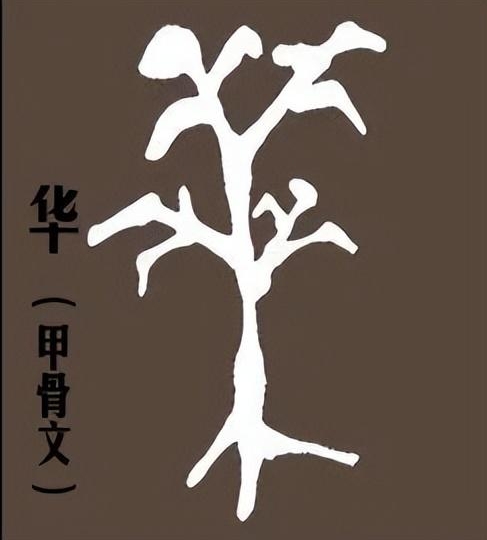

甲骨文化里的“华”字,是一棵开满花朵的树木形象。所谓“木谓之华,草谓之荣”,树木开花了被称之为“华”,草开花了被称之“荣”。以北方地区的气候环境,以及在中国传统文化的地位来看,我个人认为能够让古人有华美之感,并创造“华”这个字的,大概率是一颗开满花朵的梧桐树。

这么漂亮的一个字放在人身上,最初是用来展现服饰的华美。只不过春秋诸侯们把自己称之为“诸华”,肯定不是想展示自己穿得有多漂亮了。

随着人类文明的发展,标注穿着者的身份成了服饰的主功能。这背后的逻辑倒也不复杂,人类的种族就那么几种,而且地域性明显。生活在一个地区的人类大概率是同一种族,但民族却可以分成许多个。这种情况下,用服饰来区别彼此就成为了最直观的办法。这使得服饰成为了一个文化符号,甚至是最重要的文化符号。

具体到春秋诸侯们用“华”来代表自己,还不光是为了跟戎狄们区别开来,更是为了彰显自己的文明优越感。正因为服饰有那么强的文化指向,中原士族因西晋灭亡南迁的事件,才被后世称之为“衣冠南渡”。所谓五胡乱华之说,说到底也是觉得那些异族破坏了中原地区的文明。

总结下来,服饰即可以用来显露民族身份,也可以用来隐喻等级身份。即便到了现代社会,这种现象依然普遍存在。但凡提到要对外展示民族形象,无论中外首先想到的都还是穿上民族传统服饰;同时要判断一个人社会阶层,一般人总归是最先从服装、饰品入手。

说完了华再来说说夏。“夏”字代表的则是权力来源的正统性,政治上原本指向的是最早成为天下之主的夏朝。对于以祖先崇拜为信仰基础的中国人来说,传承有序非常重要。周王朝确定的秩序观中,商能够代夏是天命,周能够代商也是天命所在。然而商曾经受命于天的政治地位虽然不能被否认,要让周人认定自己是其道统继承者却有些别扭。

这是因为商族出身于东夷,与来自黄土高原的周人在族属上有着明显的不同。反观周人认定的尧舜禹三代,则同样都生成于黄土高原,所谓尧都平阳、舜都蒲坂、禹都安邑,都位于现在的山西南部。夏朝作为禹的儿子启建立的王朝,无论在族源还是地缘上都天然更容易证明,周代商只是让天命回归常态。

商朝灭亡后,一些出生东夷的方国受到周天子的分封,被纳入了周王朝的统治序列,包括商纣王的兄长微子启,也本着灭国不绝祀的原则,在商人故都商丘建立宋国,以奉祀商族祖先。然而尽管被纳入了周王朝的政治秩序,但东夷诸国在身份归属上却始终有点尴尬,尤其是政治地位最高的宋国。

春秋战国作为中国历史上的一个文化盛世,诞生了各种学术派别。为了让自己的观点表述起来更加生动,那些记录学术观点的书,如《孟子》、《列子》、《庄子》、韩非子等,还会编排一些带讽刺意味的故事,如拔苗助长、智者疑邻、守株待兔等等。宋国的又高又低的出身,让其成为了这些讽刺故事的发生地。

不管怎么说,东夷的存在感都是摆在那里的。排斥的背后,是对于那些自视为华夏正统的春秋诸侯来说,东夷出身的诸侯能够对其构成最大威胁,无论是政治主导权还是文化话语权。于是你会看到,历史上严格区分华夏和异族的做法,会被称为华夷之辨或者夷夏之防;不需要严格用东夷、西戎、南蛮、北狄来对应时,便会用“四夷”来统称。

问题是不管怎么防,融合都是大势。从民族形成的角度,春秋战国这个大乱世即是华夏概念出现的时代,也是这一概念不得不扩大的时代。《左传》记载,有一回鲁昭公和郯国国君会面,对话中询问了古代官制的渊源问题,后者则详细了解答了鲁昭公的疑问。

这件事情说起来颇为讽刺,鲁国是周公旦的封国,作为周武王的弟弟,周公旦被认为是周礼的制定者。所以当年的鲁国,被认为是最应该懂得周朝礼仪制度的。郯国则源出于东夷,不仅出身低鲁国一等,当时在政治上还是鲁国的附庸。

正因为如此,孔子听说这件事后便向周围人叹息道“天子失官,学在四夷”。感叹自视为正统的中原各国,都已经不熟悉周礼,反倒要向他们眼中的外族来学习。

孔子祖籍宋国,自己在血统上就是出身于东夷,自然是不会认为“华夏”的概念应该被局限于血统。唐代文学家韩愈认为孔子对于这个问题的态度是“诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之”。区别身份的应该是文化而不是血统,即便血统不那么纯正的诸侯,只要在文化体制上认同华夏,那他就是华夏。

其实就算没有孔子的理论,政治大势也必然要促成融合了。战国七雄中秦、赵、楚这三个军事实力最强大的诸侯,都是出身于四夷。这当中秦、赵两国的祖先系出东夷,是在周公旦时期西迁到了黄土高原;崛起于长江中游的楚国,更是由始至终的被视为蛮夷。

秦朝的建立以及刘邦楚人出身的身份,不仅终结了这场最早的华夷之辨,更是让北起长城、南至南海的辽阔土地,在秦汉第一帝国时期都融入了华夏。

2

胡与汉

虽然春秋战国时代完成了中国历史上的第一次民族大融合,但只要还有未融于华夏文化的民族在,这场华夷之辨就注定还要变换对象延续下去。最大的变化在于,自秦汉以降“胡”开始取代“夷”成为外族的主代名词。魏晋南北朝之际更是出现了“五胡乱华”的表述,“胡”开始在这一阶段成为北方少数民族的统称。

最开始的时候,“胡”只是匈奴人的自称。史书记载,匈奴狐鹿姑单于曾经写信给汉武帝,声称“南有大汉,北有强胡。胡者,天之骄子也,不为小礼以自烦”。翻译过来的意思就是,你们汉朝在南边够大,我们匈奴人在北边也够强。(不光你是天子)我们匈奴人也是天之骄子,而且还不像你们用那些拘谨的礼法自寻烦恼。

这番表述不仅在政治上将匈奴与汉朝定位为平等的大国,更彰显了匈奴人的文化自信。而要是追根溯源的话,这种强大和自信又是长城所赋予的。

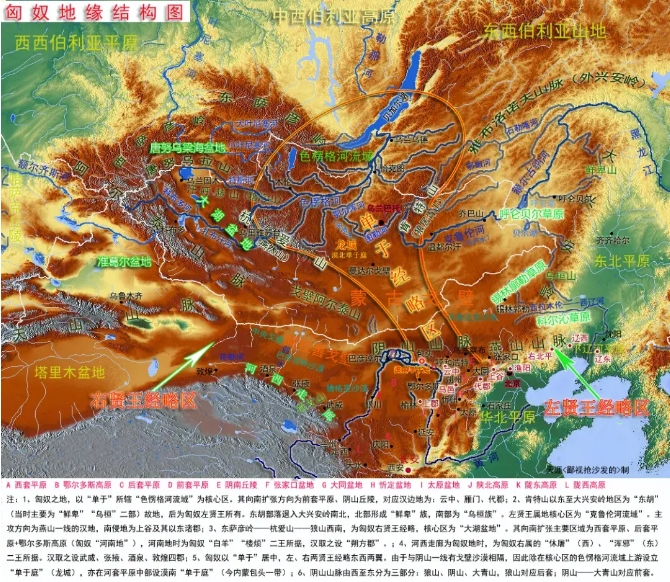

战国后期,秦、赵、燕三国分别在自己的边境修筑长城,以防备游牧民族的侵扰。这当中秦赵两国的防御对象是匈奴,燕国的防御对象则以匈奴为参照对象命名为“东胡”。公元前221年秦始皇统一天下后,为了完美的将北方游牧者隔离在东亚农耕区之外,新的帝国长城在上述三段长城的基础上增补修建而成。

公元前209年,也就是秦始皇去世的第二年,冒顿单于成为了匈奴新单于。此时距离刘邦重新统一天下建立汉朝,还有7年的时期。然而正是凭借这短短数年的窗口期,冒顿单于不仅让匈奴各部认可了他的地位,更抢在中原地区重新归于一统之前,征服东胡等对手,历史上第一次将整个北亚草原置于一个政权的统治之下。

这使得刘邦在试图恢复秦帝国的北方边界时,很快便发现自己不得不面对强大的匈奴帝国,以至于不光刘邦本人差点在白登之围中成为冒顿单于的俘虏,在汉朝建立的前60年时间中,更是不得不用和亲的手段与匈奴维持和平。

表面看匈奴帝国的出现,似乎单纯是冒顿单于个人的成功,背后却是草原游牧者唯有形成更强大游牧联合体,才能突破长城防线的共同诉求。从这个角度说,冒顿单于之所以能成为匈奴帝国的开创者,在于通过“鸣镝弑父”上位的他,证明了自己具备将游牧者打造成纪律严明军队的威信和能力。

鉴于秦始皇修建的长城,几近完美的贴合了东亚农耕区与北方游牧区之间的分割线。纵然相生相杀的“大汉强胡”后来都成为了历史,后世中原王朝与北方马上民族之间的博弈路径,却就此固定了下来。作为这一模式的创建者,汉帝国给后世留下的遗产,是“汉”这个名字逐渐成为了华夏文明主体民族的族名,而匈奴帝国留下的遗产,则是“胡”成为了北方马上民族的通称。

魏晋南北朝是“胡”、“汉”这两个名称成为通用名的转型期。那些被认为破坏了华夏秩序的北方少数民族,无论与匈奴血缘关系的亲疏,也无论是否在心理上希望成为华夏一员,都华夷之辨的魔咒下被归入了胡人的范畴。五胡乱华之说,便是在这种环境下出现。

五胡乱华的说法,最早出自南朝宋文帝刘义隆与大臣何尚之的谈话。谈话中何尚之进言道“又五胡乱华以来,生民涂炭,冤横死亡者,不可胜数”,是佛教让那些暴虐的胡人君主减少了杀戮。

刘宋君臣做这番谈话之时,正逢南、北方的政治格局都出现巨大变化的历史时段。在南方地区,刘义隆的父亲刘裕于公元420年,接受东晋末代皇帝晋恭帝的禅让,建立了以“宋”为名的新王朝。为了与赵匡胤建立的宋朝相区别,后世又将之称之为刘宋或者南朝宋。

何尚之是在宋文帝元嘉十二年,也就是公元435年作出这番表述的。此时北魏已经统一了除河西走廊以外的所有北方地区,再过四年河西走廊也将成为北魏的领地。换而言之,这个时间点南北两朝对立的格局刚刚打开,总结回顾一下之前那个大乱世,倒是正当其时。

要是让一个北魏的臣子来总结这个南北朝之前乱世,肯定是不会用“五胡乱华”的说法。毕竟北魏本身是鲜卑人建立的,正是南朝人口中的胡人之一,更何况在鲜卑人的意识里“胡”依然用来特指与匈奴有关的游牧者。八十多年后,北魏史学家崔鸿从政权史的角度,为那些东晋以外的政权写了本《十六国春秋》,算是把这些乱世政权纳入了正史中。

于是有了五胡和十六国这两个角度,再提到魏晋与南北朝之间的这段混乱史,便又有了合二为一的“五胡十六国”之说。当然,毕竟当时南方还有个自视为正统的东晋存在,想全面反映当时的政治格局,更客观的还是“东晋十六国”。

是否把五胡之名加注在这个时代的标签中,都不能否认在西晋变成东晋的那个乱世中,胡汉之争成为了矛盾主线。以崔鸿为之立传的十六个政权来说,只有前凉、西凉这两个偏安于河西走廊的政权,开国君主是汉人的身份,其余十四个政权均是所谓胡人建立的。

南朝愤愤的用五胡乱华来突显北方的混乱,显示自己的华夏正统性;北朝也在默默的争夺华夏这笔重要的政治遗产,并直接导致“汉”在当时的北方成为了族名。魏孝文帝拓跋宏主持的那场著名改革,是一切转变的开始。虽然后世研究者喜欢把北魏全面中原化的这场改革称之为“汉化改革”,但当时之人肯定不是这样定性这场改革的。

公元498年,魏孝文帝御驾南征,获胜之后下诏嘉奖南征将士,圣旨中将南朝齐称之为“南夏”。有南夏就有北夏,这个北夏自然就是已经变法改度的北魏了。所以最起码对于当时的北魏来说,这并不是一场汉化改革,而是一场“夏化改革”。

华夏之名在北朝已经为南北所共有,那么民族层面总还是要给原本独占华夏之名的主体民族一个代称的,于是“汉”作为一个民族名就开始出现了。

北魏在这场改革后不久,就分裂为东、西两魏,然后再变化为北周、北齐两个政权。这当中北齐的奠基人高欢属于鲜卑化的汉人,日常工作中经常要调解两个民族之间的矛盾。《资冶通鉴》整理过一条非常口语化的记录。高欢向给鲜卑化的军队下命令时,经常要强调“汉民是汝奴,夫为汝耕,妇为汝织,输汝粟帛,令汝温饱,汝何为陵之?”。意思是说汉人百姓相当于是鲜卑人的奴隶,男人帮你们耕种,妇女为你们纺织,输送给你们粮食和绢帛,让你们得到温饱,你们为什么还欺侮他们?

这标志着“汉”在当时已经由一个政权名,变成了一个族名,就像当年的“夏”一样。以当时北朝的情况来说,用汉为名是最好的解决方案。华夏之名已成为所有民族的共同资产,南朝那些王朝的法统又传承于晋,要是用“晋”这样一个仍然带有政治属性的名字,称呼自己治下的百姓显然是不合适的。比较下来已经完全没有政治遗产可言,但又一说就能让所有人知道指向的“汉”就非常合适了。

3

汉族的形成

无论当时北朝的统治者,对使用这个族名者是否有轻视之意,对于被使用这个族名的群体来说,名字本身的含义实在也算不得侮辱,反倒是一件能让他们追忆起两汉四百年,对胡人的压倒性战绩,包括对华夏文化的塑造之功。有鉴于此,在这个大乱世终结之后,以“汉”来代指民族、文化的使用方法依然延续了下来。

等到唐朝将天下重归一统时时,“汉”已经很明确的作为一个官方认可以民族名在使用了。比如有一次唐太宗李世民准备在天山北麓置一个瑶池都督府。由于天山北麓气候寒冷,当时并不适合屯垦,就向李靖讨教“蕃汉之兵,如何处置”。李靖的回答是“天之生人,本无蕃汉之别。然地远荒漠,必以射猎为生,由此常习战斗。若我恩信抚之,衣食周之,则皆汉人矣。”

这番对话中的“蕃”是用来泛指汉人以外的其他民族。唐太宗的问题是,这个新都督府应该如何配比两种不同类型的兵力。李靖的回答则跟孔子的观点一样,认为人天生是没有蕃汉之别,没有民族属性的。蕃人之所以成为蕃人,是因为生活中必须以射猎为生。如果用恩德信义的同化他们,让他们无衣食之忧,自然就都会变成汉人。

因此李靖提出的最终解决方案,是只派熟悉当地民族习惯的官吏前往驻扎。一旦有紧急军情,再就近从南疆的安西都护府调集汉族军队前往即可。

李靖的意见,对唐朝经略长城以外地区有着很强在战略指导价值,也影响到了唐朝的民族观。在民族问题上唐朝显然是非常包容的,认定不管什么民族只要入了大唐就是唐人。所以一般来说,汉这个字在很多时候是与蕃连用,单纯用来表述两个民族的客观差异。

从“蕃”取代夷和胡,成为一个外族通用名也可以看出唐朝的民族观。蕃的本意是篱笆,周天子分封天下被称为“故封建亲戚以蕃屏周”,在天子之国之外,封建一批血亲之国,像篱笆一样保护自己。进入帝国时代之后,那些皇家血脉的亲王称之为“蕃王”也是这个意思。唐朝后期那些军政独立的地区被称之为“蕃镇”也是这层意思。

唐朝将边疆少数民族称为“蕃”的意思,便是将他们视为护卫大唐安危的篱笆,而不再是华夷之辨思维中,需要时时提防的异族。基于这一认知,唐太宗对于请修长城的意见都只是一笑置之。愿为“唐人”并融入华夏者,即便出身于蕃人,在官僚体系中也有机会出将入相。

唐朝开放包容的民族政策,使得“汉”的民族性并没有被刻意突出,真正的转变出现在宋辽时期。对于未能完成天下一统,华夏核心区内还存在辽、夏两个政权的宋朝来说,自知“宋人”这个自称毫无号召力可言。相比之下,强调民族、文化属性的“汉人”身份,则让宋朝的士大夫阶层认为,可以据此吸引辽、夏境内的汉族人心归附。比如范仲淹就认为“幽燕数州,人本汉俗,思汉之意,子孙不忘”。换而言之,汉人身份在这里变成了统战工具。

反观辽和西夏方面,基于统治需要同样没有去淡化民族差异。北魏孝文帝改革导致王朝崩溃的前车之鉴,使得两国在统治时采取了“蕃汉分治”的做法。以辽朝来说,所谓“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”。一国两制,用草原习惯法来约束自己人,然后在汉地用汉朝的体制来治理汉人。

至此,汉便彻底成为了一个各方都认可的民族名。

原文链接:https://www.toutiao.com/article/7384324912347644431