明朝,这个曾经辉煌一时的王朝,在历史的长河中流淌了二百余年,最终却未能逃脱盛极而衰的命运。明朝的终结,并非来自外部的强敌,而是源于内部的矛盾与动荡,尤其是那场风起云涌的农民起义,成为了压垮大明帝国的最后一根稻草。

农民起义的根源,可以追溯到明朝中后期的社会动荡和经济衰败。当时的明朝,官僚腐败、土地兼并严重,农民们的生活陷入了水深火热之中。他们不仅要承受繁重的赋税和徭役,还要面对不断上涨的地租和高利贷。在这样的生存压力下,农民们不得不选择起义,用武力来争取自己的生存权和尊严。

在众多的农民起义军中,有一支力量尤为引人注目,那就是由李自成领导的农民军。李自成出身贫苦农民家庭,他深知农民的疾苦和诉求。在起义的过程中,他提出了“均田免赋”的口号,深得民心。在他的领导下,农民军迅速壮大,成为了一支不可忽视的力量。

然而,明朝的统治者们却对农民起义的严重性视而不见。他们继续沉溺于官僚腐败和奢侈浪费之中,对农民的疾苦置若罔闻。在这样的背景下,魏藻德这位曾经的朝廷重臣,却在关键时刻选择了背叛。

魏藻德,字师令,号清躬,河南祥符人。他曾在明朝政府中担任要职,深受皇帝信任。然而,在明朝灭亡之际,他却选择了投降农民军,并在农民军中担任了重要职务。这一行为,让他成为了明朝灭亡后备受谴责的“罪臣之首”。

魏藻德的背叛行为,不仅让他个人名誉扫地,更让明朝的官员们感到震惊和失望。他们曾经以为,魏藻德是朝廷的栋梁之才,是国家的希望所在。然而,在关键时刻,他却选择了背叛自己的国家和人民。这种行为,无疑是对明朝政府的一次巨大打击。

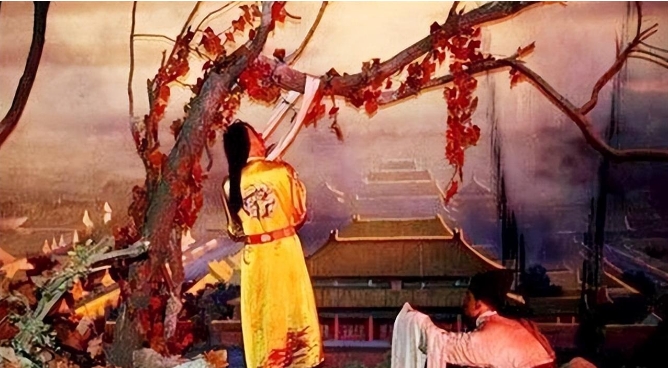

在农民起义军的冲击下,明朝的统治体系逐渐崩溃。各地的官员们纷纷投降或逃跑,朝廷陷入了混乱之中。最终,在农民军的猛烈攻击下,明朝的都城北京被攻破,明朝皇帝自缢于煤山之上,宣告了大明帝国的灭亡。

明朝的灭亡,是一个时代的结束,也是一个历史的转折点。它让人们看到了农民起义的巨大力量,也让人们认识到了封建社会的腐朽和黑暗。而魏藻德的背叛行为,更是成为了这段历史中的一个重要注脚,让人们永远铭记。

魏藻德,自幼便展现出与众不同的天赋。他心思活泛,总能迅速捕捉到事物的本质,且口齿伶俐,言辞间充满了智慧和机敏。这样的特质使得他在年幼时便引起了周围人的注意,甚至有一位相士在见过他后,赞誉他为“大魁天下之能人”,预示着他将来必将在天下间大展宏图。

时光荏苒,魏藻德在科举之路上一步步前行。明朝的科举制度极为严格,考生需要经过层层筛选,方能脱颖而出。然而,魏藻德却凭借着自己的才华和努力,在每一次考试中都能取得优异的成绩。他深知科举之路的艰辛,因此更加珍惜每一次机会,努力提升自己的能力。

崇祯帝,这位明朝的末代皇帝,对科举考试极为认真。他深知人才是国家兴衰的关键,因此对科举考试的要求极为严格。在众多的考生中,魏藻德凭借着自己的才华和努力,最终获得了皇帝的青睐。在一次次的筛选中,他逐渐崭露头角,最终站在了皇帝面前。

在殿试中,魏藻德以“知耻”为论点,展开了他的论述。他深知作为一位士人,知耻之心是必备的品质。只有具备了知耻之心,才能在面对困难时保持坚韧不拔的毅力,在取得成就时保持谦逊谨慎的态度。魏藻德的论述深入浅出,言辞间充满了哲理和智慧,让在场的所有人都为之动容。

崇祯帝听后,对魏藻德的才华和品质赞不绝口。他认为魏藻德不仅具备了出色的才华,更具备了作为一位官员应有的品质。因此,他亲自将魏藻德选为状元,并委以重任。

魏藻德的成功并非偶然。他自幼便展现出的天赋和才华,加上后天的努力和坚韧不拔的精神,使得他最终能够在科举之路上脱颖而出。而他的知耻之心和谦逊谨慎的态度,更是让他在未来的官场上赢得了人们的尊重和信任。

魏藻德,这位曾经的状元郎,自进入翰林院担任修撰起,便展现出了其非凡的才华和机智。他勤奋好学,不断钻研经史子集,努力提升自己的文学和史学素养。在翰林院的日子里,他凭借自己的才华和勤奋,赢得了同僚们的尊敬和皇帝的赏识。

随着时间的推移,魏藻德的官职逐渐晋升。他先后担任了礼部右侍郎、东阁大学士等重要职务,成为了朝廷中的一位重要人物。在这个过程中,他充分发挥了自己的聪明才智和交际能力,开始笼络朝臣,营构自己的权势网。

魏藻德深知在朝廷中立足不易,因此他十分注重与皇帝的关系。他时刻关注着皇帝的喜好和动向,努力迎合皇帝的需求。他善于察言观色,能够准确地把握皇帝的心思,因此深受皇帝的信任和赏识。在皇帝的支持下,他得以在朝廷中大展拳脚,巩固自己的地位。

然而,魏藻德在担任要职期间,却未能有效地抵御外敌的侵略。明朝末年,国家内忧外患,外敌频繁侵扰边境。作为朝廷中的一位重要人物,魏藻德本应该肩负起抵御外敌的重任。然而,他却将更多的精力放在了营构自己的权势网上,对于国家的安危置若罔闻。

更为严重的是,魏藻德在担任要职期间,利用职权进行了大量的敛财活动。他通过贪污、受贿等手段,不断积累财富,使得自己的家产日益丰厚。他对于金钱的贪婪和追求,使得他忘记了作为一位官员应有的责任和担当。他的行为不仅严重损害了朝廷的声誉,也加剧了国家的财政危机。

魏藻德的所作所为引起了朝野上下的广泛不满和谴责。然而,他却依然我行我素,继续自己的权谋和敛财之路。他的行为最终导致了朝廷的动荡和国家的衰落,为明朝的灭亡埋下了伏笔。

魏藻德的故事告诉我们一个深刻的道理:作为一位官员,应该时刻保持清醒的头脑和高尚的品德,时刻关注国家的安危和人民的疾苦。只有这样,才能赢得人民的信任和尊重,也才能为国家的发展和繁荣贡献自己的力量。

魏藻德,一度被誉为朝堂上的明星,以其聪明才智和机智应对赢得了皇帝的青睐。然而,随着时间的推移,他的行为逐渐暴露出巧言令色、敛财无度的本质,这也使得他慢慢失去了皇帝和朝臣们的信任。

在朝堂上,魏藻德原本以机智和口才著称,但随着时间的推移,他的言辞变得越来越浮夸和虚伪。他常常为了迎合皇帝的心意而夸大其词,甚至不惜编造事实。他的巧言令色虽然一时取悦了皇帝,但久而久之,皇帝也开始察觉到了他的不实之言,对他的信任逐渐减弱。

更为严重的是,魏藻德在朝堂上不仅以言辞取宠,更利用自己的职权进行敛财。他通过各种手段贪污公款,收受贿赂,中饱私囊。他的贪婪和无度引起了朝臣们的不满和愤怒。原本与他交好的朝臣们开始疏远他,而那些曾经受他压制的朝臣则趁机揭露他的罪行。

随着魏藻德的罪行逐渐暴露,他在朝堂上的地位也岌岌可危。皇帝对他的信任已经所剩无几,而朝臣们更是对他嗤之以鼻。他的名声在朝堂上彻底败坏,成为了众人唾弃的对象。

终于,在明朝灭亡之后,魏藻德的名声更是跌入了谷底。民间将他称为“罪臣之首”,认为他是导致明朝灭亡的罪魁祸首之一。他的罪行被广为传播,成为了人们茶余饭后的谈资。

最终,魏藻德被囚禁起来,遭受了酷刑的折磨。他在狱中痛苦挣扎,但已经无法挽回自己的名声和命运。他的死亡,也成为了人们口中的话题,被视为是他罪行的终结和惩罚。

魏藻德的悲剧,不仅是他个人的沦落,更是明朝政治腐败和社会动荡的缩影。他的故事警示我们,权力的诱惑和贪婪的欲望往往会导致人性的扭曲和道德的沦丧。只有坚守原则,保持清醒的头脑和正直的品格,才能在历史的洪流中留下清白的名声。

魏藻德的一生,如同明朝末年那段风雨飘摇的岁月一般,充满了权谋与贪婪。他的失败,并非简单的个人道德沦丧,而是那个动荡时代政治腐败和社会不安定的缩影。他的经历,让我们不得不深思明朝灭亡的深层原因,以及人性中的贪婪与腐败如何影响一个国家的命运。

魏藻德,这位曾经的状元郎,在初入官场时,也曾怀揣着满腔热血和为国为民的抱负。然而,随着权力的逐渐膨胀,他逐渐被贪婪和权欲所侵蚀。他开始利用自己的聪明才智和口才,在朝堂上巧言令色,为自己谋取私利。他收受贿赂,贪污公款,甚至不惜出卖国家利益以换取个人的荣华富贵。

在魏藻德的影响下,明朝的官场风气日益败坏。官员们竞相攀比,争权夺利,忘记了为民请命的初心。朝堂上充斥着虚假和欺骗,皇帝和朝臣们被魏藻德的甜言蜜语所迷惑,对国家的前途和命运置若罔闻。在这样的背景下,明朝的国力逐渐衰弱,外敌入侵频繁,内乱不断,社会动荡不安。

魏藻德的失败,也是明朝政治腐败和社会动荡的必然结果。他代表了那个时代许多官员的普遍心态和行为模式。他们为了个人利益而放弃了国家和民族的利益,导致明朝无法有效应对内忧外患的局面。在明朝末年,这种腐败和贪婪的现象已经达到了触目惊心的地步。许多官员将国家资源据为己有,将民众推向水深火热之中。这样的行为,无疑加速了明朝的灭亡过程。

通过梳理魏藻德的生平,我们可以看到明朝灭亡的深层次原因。那就是政治腐败、社会动荡以及人性中的贪婪与腐败。这些因素相互作用,共同导致了明朝的覆灭。同时,魏藻德的故事也让我们深刻认识到,一个国家和民族的命运,往往取决于其领导者和民众的道德品质和价值观念。只有坚守原则、保持清醒的头脑和正直的品格,才能赢得人民的信任和尊重,也才能为国家和民族的繁荣富强奠定坚实的基础。