对于元朝的“四等人”制度,出版于1993年的《中国历代民族政策研究》将之定义为“具有浓厚民族歧视与压迫色彩的政策”。

实际上,很多边疆史著作乃至历史教科书当中,基本也都沿用着这一说法。比如在最新的人教版初中历史教科书“元朝的统治”一节,编者们在“知识拓展”一栏中设置了对“四等人制”的介绍:

人教版历史教科书内页

不过话说回来,在《元典章》等档案当中,似乎从未出现过“四等人制”的相关字样。

那么问题来了,“四等人制”真的是后人杜撰的?元朝是否真的像一些人所说的那般“完全没有民族歧视”?我查阅了一些资料,接下来跟大家简单聊聊。

忽必烈在元大都

1)“四等人制”出自何方?

学界普遍认为,国内最早提出“四等人制”这一说法的,当属晚清知名学者屠寄(1856—1921)。

在光绪二十二年(1896)至二十五年期间,屠寄一直在黑龙江担任舆图局总办一职,主要负责修撰《黑龙江舆地图》。

值得一提的是,这段工作经历同时还激发了他研究蒙元史的热情。鉴于此,他大力搜集相关著述,发愤攻治。

辛亥革命前后,沙俄阴谋策动“外蒙古独立”。

有感于边疆危机,从宣统三年(1911)开始,屠寄先后三次将写成的文稿在常州自家刻印,合计54卷。遗憾的是,全书尚未完成,他就于1921年因病离世了。

1934年,四子屠孝宦将已经刊发以及未刊稿本汇总整理后,以《蒙兀儿史记》之名正式出版发行。

资料显示,全书合计28册、160卷,称得上是鸿篇巨制;另据屠寄后人所藏的稿本,尚有已写成的40篇列传未刊入。

值得一提的是,在论及元廷退居漠北的历史事实时,他并未与大多数史学家一样将之归咎于民族压迫:

自秦汉以降,受命而王者数十,亡国易姓覆宗灭祀者比比也,岂独异种之蒙兀儿邪?元有中国百余年而亡,清有中国二百六十余年而亡,诿之曰胡汉异种不相容也,彼朱明者非华族同种耶?何以二百七十余年亦亡也。

一言概之,在屠寄看来,民族压迫固然可以视为元朝退出中原的一个原因,但绝不是最核心的原因。

由此可以猜测,书中出现的“于时大别人类,为四等,曰蒙兀人、曰色母人、曰汉人,曰南人”一句,很可能是出自对文稿进行增补修订的屠孝宦的手笔。

元末农民起义示意图

实际上,“四等人制”这一概念的理论依据,应该追溯至日本东洋史学者箭内亘(1875—1926)。

箭内亘于1901年毕业于东京帝大,师从那珂通世,主攻蒙元史。

1908年,他加入白鸟库吉主持的“满洲地理历史调查室”,并赴东北搜集了大量的珍贵资料。1925年5月,升任东京帝大教授,但在一年后就病逝了。

箭内亘在对《南村辍耕录》当中“蒙古七十二种、色目三十一种、汉人八种”这一说法进行考证后,于1916年发表《元代社会の三阶级(色目考)》一文,在详细论述了蒙古、色目、汉人在任官、科举以及荫叙、刑法等领域的待遇差异之后,最终给到了“元朝优待色目、冷遇汉人”的“元朝社会三阶论”。

《元代社会の三阶级(色目考)》日文版目录

1935年,倡导“蒙古至上”的历史学家羽田亨(1882—1955)在对箭内亘的理论进行了进一步完善后,于1935年正式提出了“四等人制”的观点,即“元朝的社会组织共存在四个阶级,分别是蒙古人、色目人、汉人、南人”。

1938年,中国学者蒙思明(1908—1974)主编的《元代社会阶级制度》一书正式出版发行。其中第二章标题为“元代法定之种族四级制”,基本确立了“四等人制”的概念。

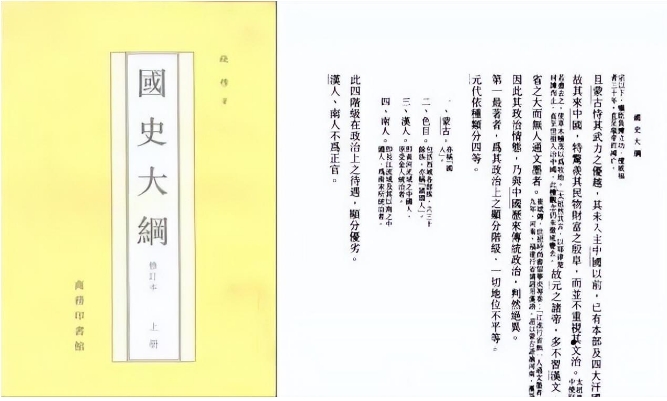

在完稿于1939年的《国史大纲》一书中,作者钱穆(1895—1990)指出:

(元朝的)政治情态与中国历来传统政治,判然绝异。第一最著者,为其政治上之显分阶级,一切地位不平等。元代依种类分为四种。

一、蒙古。亦称『国人』;

二、色目。包括西域各部族,共三十余族.亦称“诸国人”;

三、汉人。即黄河流域之中国人,原受金人统治者;

四、南人。即长江流域及其以南之中国人,为南宋所统治者

此四阶级在政治上之待遇,显分优劣。汉人、南人不为正官。

《国史大纲》截图

另一位历史学家范文澜(1893—1969)在1946年出版的《中国通史简编》中也给到了与钱穆相似的意见:

蒙古人为第一等,色目人为第二等,汉人(北方的乱汉,包括契丹、女真)为第三等,南人(南宋统治下的江南人民)为第四等。不同等级的民族,在政治上享有不同的待遇权利和义务都极不平等。

1985年,南京大学历史系教授丁国范在《文史知识》杂志上发表了《元代的四等人制》一文。

他不仅使用了“四等人制”一词,并将其定义为“元朝法定的民族等级制度”。

同年出版的《中国大百科全书·中国历史》中“四等人制”条目叙述,与丁国范的观点大致相同。

鉴于《中国大百科全书》的权威性,使得“四等人制”说法几成定论。以至于直至今日,认同这一观点者依然大有人在。

2)对“四等人制”的质疑

值得一提的是,从20世纪末开始,就有不少国内外学者对“四等人制”的说法提出了质疑与优化意见。

现任教于广岛大学的日本学者船田善之认为,“所谓‘四等人制’,从来就不是元朝统治制度的基础。”

船田善之官网简介

首先,船田善之认为,“色目人”这一说法出自元朝初期,源于汉语“诸色目人”即“各种各样的人”,泛指“蒙古人、汉人、南人以外的人”。

但是,在同一时期的蒙古语或波斯语文献里,几乎找不到相当于“色目人”的词汇或概念。

由此他推断,“色目人”是汉族认知世界的产物,“所谓蒙古、色目、汉人、南人的四等人制,是汉族人虚构出来的。”

元朝的贸易经济以及航海技术,在当时也是位居世界前列的

其次,船田善之从“根脚”、“参用”等角度出发,指出地方志上注明的民族或部族当中,并未出现蒙古、色目、汉人、南人的四种简单划分。

在他看来,所谓“元朝高级官吏多由蒙古、色目人充当”的事实,本质上是元朝统治阶层重视“根脚”的反映,并不是基于民族领域的“四等人制”;汉人与色目人“参用”的用人原则,也不是单纯地为了牵制和压迫汉人和南人。

另一位日本学者杉山正明(1952—2022)也对“四等人制”的说法提出了质疑。他在《忽必烈的挑战》一书中指出,

在统治阶层——蒙古人以外,并未特别设置身份差别或阶级制度。所以,元朝社会四阶级几乎是一个极端误解。实际上,元朝几乎未对人种、语言、宗教、文化的差异有过什么限制。

对于“色目人是汉族认知世界的产物”这一观点,北大的张帆教授给出了反对意见。

他认为,这个对应词汇其实是真实存在的。因为在现存的“蒙文直译体”文书当中,“色目”一词就曾多次出现,这就意味着,“蒙古文原稿中一定有一个对应的词汇”。

与此同时,他对“四等人制”的概念进行了修正,进而提出了“四圈人制”的说法,并给出了两个解释。

首先,不应当称之为“制”。原因很简单,“制”容易被理解为一项正规的制度,然而元朝并未对此没有做出系统规定,只有一些因具体事例颁布的政策而已。

进攻襄阳的“回回炮”

其次,“四等人”的说法其实也不太准确。“等”字的出现,容易让人联想到印度的种姓制度,“四等人”一次让人感觉到的是高低上下的等级差别。

现实情况是,元朝实际状况其实是核心与边缘的内外差别,所谓“内北国而外中国”以及“内北人而外南人”等说法,反映的就是这种核心与边缘的差别。

最终,他得出结论,蒙古人、色目人、汉人、南人之间也存在着类似的圈层式结构。与其概括为“四等人制”,不如“四圈人制”更恰当一些。

在元朝,可以看到很多“异样”的面孔

3)不容忽视的“厚此薄彼

实际上,历代中原王朝都存在着严格意义上的“民族歧视”。只不过在绝大多数时间段,居于边疆的少数民族是被歧视的对象。

比如一直对外宣称“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”的唐太宗李世民,制定的民族政策同样带有浓郁的歧视色彩。

根据《册府元龟》中的记载:

贞观二十年(646)十二月戊寅,铁勒、回纥俟利发等诸姓并诣阙朝见,帝谓之曰:“汝来归我,领得安存,犹如鼠之得窟,鱼之得水。不知夫我窟及水能容汝否! 纵令不能容受,我必为汝大作窟,深作水,以容受汝等。”

又云:“苍蝇之飞不过一二尺,及附骥尾日行千里,何以致然?为所托处远。我今为天下主,无问中国及四夷,皆养活之。不安者,我必令安;不乐者,我必令乐。还如骥之受蝇,随其远近,不劳蝇身自然远去。”

李世民上述言论所体现的观念,很难说没有对边疆民族歧视的意思,与“爱之如一”的观念形成了一定反差。

鉴于此,我们也要冷静地意识到,元朝的统治者们基于巩固统治的需要,在制定相应的法律条文过程中,必然会存在一定程度的“厚此薄彼”心态。

只不过,因为“被统治者”是数量庞大的汉族人众,因此更容易引发各界尤其是知识阶层的热议。

结合史料看,在任用掌管兵权或钱谷的官员时,元廷一直都恪守着“先女真、次渤海、次契丹、次汉儿(北方汉人)”的规定;在中央或地方官的任用上,一直讲究“其长则蒙古人为之,汉人、南人贰焉。”

元大都遗址公园

纵观整个元朝,出任过左、右丞相的汉族官员,只有忽必烈时的史天泽(1202—1275)和元顺帝时期的贺惟一(1301—1363)二人;至于手握实权的知枢密院事与同知枢密院事(知枢密院事的副手),终元一朝,无一汉族官员担任。

值得一提的是,至正六年(1346),元顺帝欲敕封贺惟一为御史大夫。但是,按照当时的基本法,“台端非国姓不以授,太平(贺惟一)因辞,诏特赐(蒙古)姓而改其名。”

也就是说,贺惟一有了“钦赐”的蒙古姓名以后,才具备了就任御史大夫的权限。

另外,路、府、州、县等不同级别的地方管理机构,均设有“唯蒙古人、色目人”才能担任的最高行政长官达鲁花赤。

元廷曾三令五申,“严禁女直(女真)人、契丹人、汉人、南人充任达鲁花赤。”。

大德八年(1304),元廷曾要求“诸王、验马所分郡邑,达鲁花赤唯用蒙古人,三年依例迁代,其汉人、女直、契丹名为蒙古者皆罢之。”

至大二年(1309),元廷再度发出提醒,“各投下多是汉儿、契丹、女真做蒙古人的名字充达鲁花赤,今后委付蒙古者,若无呵,于有根脚色目人内选用”。

延祷三年(1316),元廷更是放下狠话,“有姓汉儿达鲁花赤追夺宣救,永不叙用”。

在民事法令条文当中,也同样存在着很多带有“厚此薄彼”倾向的条例。

比如蒙古人、色目人在与汉人和南人发生冲突以后,前者即使犯了罪,也能得到明文保护;反观汉人和南人,即便是最基本的生命财产安全,也无法得到充足保障。

从至元九年(1272)以后,元廷颁布了多条“禁汉人聚众与蒙古人斗殴”的禁令:

蒙古人与汉人争,殴汉人,汉人勿还报,许诉于有司;蒙古人因争及乘醉殴死汉人者,断罚出征,并全征烧埋银。

蒙古人砍伤他人奴,知罪愿休和者听;蒙古人打死汉人,杖五十七下,征烧埋银;汉人殴死蒙古人,不仅要被处死,并断付正犯人家产,余人并征烧埋银。

那么问题来了,为什么官方给到的判决为何如此厚此薄彼?对此,官方居然给出了“因争及乘醉”的开脱理由。

此外,元朝法律还规定:“诸蒙古人居官犯法,论罪既定,必择蒙古官断之,行杖亦如之。诸四怯薛及诸王、附马、蒙古、色目之人,犯奸盗、诈伪,从大宗正府治之。”

简言之,蒙古官员们即便犯了法,也只能由蒙古官吏负责断罪、行杖,这就在一定程度上造成了重罪轻判的结果。

4)尾声

最后想说的是,纵观历代少数民族王朝当中,元朝的民族歧视现象还是比较厉害的。虽然“四等人制”的提法有问题,但要是就此说这个概念完全是胡编的,甚至说元朝没有民族歧视,肯定不是客观事实。

不过话说回来,元朝的法律虽然为蒙古、色目人规定了许多特权,但是真正钻法律空子到处横行的,主要是蒙古和色目贵族阶层。

作为对此,广大蒙古、色目劳动人民与汉族民众一样,长时间过着备受压迫的生活。

元朝主题壁画

比如在《通制条格》与《元典章》当中,贫苦的蒙古认定被贩卖到异乡与海外为奴的案例不在少数。

实际上,早在元朝初期,就出现了被当作商品,从泉州港贩卖到“回回田地里”或“忻都(印度)田地里”去的人口贩卖案件。不仅如此,元朝境内甚至发生过多起“回回、汉人、南人贩卖蒙古贫苦妇女和儿童”的恶性案件。

为了有效遏制这一行为,元廷于大德七年(1303)下令,凡是将蒙古认定贩卖到番邦的人众,将会被严加治罪;市舶司一旦发现上述情况,务必在第一时间将涉案人员拘留并“发付所在官司解省”。

从图片判断,被贩卖的大概率是边疆地区的儿童

由此可见,在古代中国,所谓的“民族矛盾”似乎没有我们想象的那么严重,反倒是“阶级矛盾”一直贯穿始终。

这就意味着,仅以民族歧视和压迫来评价元朝“四等人”政策的历史作用,不仅是不全面的,也是不科学的。