乾隆二十年(1755),袁枚终于铁了心要辞官。

这一年,追查时间长达三年多的“伪孙嘉淦奏稿案”趋于白热化,大批的官员因为文字狱掉了脑袋。

乾隆十六年(1751),一份署名孙嘉淦的奏稿在全国广为流传,里面罗列了“五不解,十大过”,对乾隆皇帝和几乎所有朝中权贵进行抨击。这份奏稿在朝廷上下掀起了惊涛骇浪。

孙嘉淦,康熙朝进士,历任侍郎、尚书、督抚,至协办大学士,绝对是大佬级人物,还以敢冒死进谏闻名。但是再“冒死”,孙嘉淦也不敢直接触乾隆的逆鳞啊。奏稿中的内容,他绝对是敢想不敢写的。

案件一出,虽然皇帝也未怪罪他,但是孙嘉淦自觉地在家“反省”,并在奏稿案结后几个月郁郁而终。孙嘉淦以外的牵连人员就没那么好彩了,因为查办不力而丢掉官帽的督抚多达十几个,缉拿的涉案人员则多于一千人。

朝中大佬们的风波,关袁枚什么事?

清代的文字狱之盛,作文风气之紧,几乎是历代之最。在袁枚的早年,对官场还是抱有一丝少年的热血,希望当个为民请命的好官。随着年龄的增长,为官的压抑让惯于随心所欲的袁枚非常难受,在文字狱的阴影下也不易明哲保身。所以当了七年的知县以后,袁枚在老熟人尹继善的帮助下,请了长假回家。刚刚迫于经济压力复起的袁枚,又碰上了丧父。

期间发生的孙嘉淦奏稿一事,让袁枚心有余悸。本来对官场寒了心的袁枚,在丁忧三年后,正式脱离了官场。

▲袁枚画像。图源:网络

康熙五十五年(1716),一部影响深远的辞书——《康熙字典》编成了。同一年,杭州府和仁县袁家诞生了这一代头一个男孩,只是此时男孩的父亲袁滨,尚在湖南衡阳县令高清府中做幕宾。袁家上下因为有后而狂喜,给这个男婴取了“瑞官”做小名。

“瑞官”,便是日后著名的古怪才子袁枚。

袁家即使祖辈显赫,但到了康熙年间已经没落,袁滨不过是一个无名师爷,算不上什么诗书名门。这样的家庭背景,注定了袁枚的童年不会过得太过优渥。

袁枚的母亲章太夫人,是杭州章师禄的次女,19岁嫁入袁家,先生长女和次女,直到31岁才生下袁枚一个儿子。袁家的经济状况,让章太夫人颇为操劳,丈夫作为幕客与馆师的收入不稳定,家里为了开饭把能借的地方都借过了。直到袁枚晚年,在为母亲撰写《先妣章太孺人行状》时,对小时候和妹妹袁机围着章太夫人讨要饭吃的情景仍然历历在目。即使后来生活优越了,袁枚在《秋夜杂诗并序》的第九首里,还是写出了“阿母鬻钗裾,市之得半饱”这样的辛酸之句,可见贫穷的记忆有多么沉重。

幸而家里男女都算识文断字,给小袁枚童年留下深刻印象的启蒙老师,就是他嫁入沈家、“年三十而寡,守志母家”的姑母。

因为家里多是姊妹,难得的男丁“袁宝玉”也很受老少长辈们溺爱。他晚年在《随园老人遗嘱》中回忆,“我年八岁祖母犹抱卧怀中,沈姑母教之读书识字”。小袁枚初读佶屈聱牙的《盘庚》、《大诰》,都是由沈姑母带读。

雍正二年(1724)正月初二,恰好是杭州城隍山最热闹的时候。袁滨带着9岁的小袁枚走到伍公庙,小袁看到路旁的香烛摊、术士摊人山人海,诗兴大发造出了“眼前三两级,足下万千家”的句子。

袁父听到儿子吟出的句子有模有样,便来了兴致,找了个看相佬给儿子相面。看相佬端详了小袁的脸几下,告诉袁父,你儿子是福大于贵啊。袁父不禁露出迷惑的表情,看相佬又解释道,袁枚官不过七品,但40岁后福气高于一品。这是记录在《随园诗话补遗》里的轶事,只是形容得过于奇特,不排除是袁枚编出来往自己脸上贴金的。

教育得讲究个张弛有道,如果说女性长辈扮演“慈母”的角色,那么袁滨就不得不履行“严父”的职责了。经过袁滨和袁枚舅父的一番筛选,聘请了有才而无考运的史玉瓒(此君后来与袁枚同场考中秀才)做袁枚的塾师。

袁枚读书的钱,很大程度是靠他在广西当幕客的叔父袁鸿提供的。他在诗里对这个叔父有“五岁早教前古事,十年屡寄课书资”的感激。但是给7岁的小孩灌输四书五经也并非易事,袁枚入学的第一年,袁父急切地从史玉瓒嘴里了解儿子的学习状况。无奈之下,史玉瓒将袁枚做过的撕书、逃学等顽皮举动如实告知,袁父听后暴跳如雷,给了小袁一顿打,这才让他适应了家塾里的学习。

袁家虽家风和睦,但家中女性的婚姻多不幸。嫁入沈氏的姑母守寡多年,二姐嫁陆仲康,丈夫早亡,带着两个儿子回娘家,一生抚孤守节。与袁枚最亲密的三妹袁机,惹人落泪的《祭妹文》的主角,更是因为两人的父亲袁滨要报答原东家高清的恩情而嫁入高氏家族,后差点被丈夫变卖。

可能正是对家中女性遭遇的同情,袁枚一生纳妾数人,但对嫡妻王氏一直颇为尊重。65岁那年的元宵,他还兴致勃勃地拉着王氏一起铲雪做茶水之用。

▲袁枚画像。图源:网络

雍正五年(1727),袁枚不负袁家众人的厚望,才12岁就以童生的身份考中了秀才,亲朋好友纷纷祝贺袁家出了个少年天才。考中秀才后,除了参加入泮礼,新秀才还有坐着轿子巡街的殊荣,只是12岁的袁枚并没感受到有多么光荣,留下诗句“记得垂髫泮水游,一时佳话遍杭州,青衿乍着心虽喜,红粉争看尚蒙羞”。

三年后,15岁的袁枚在岁考以第二名的资格考上了廪生,享受每个月朝廷派的30斤廪米津贴。

帅念祖担任浙江学政时,某次岁考时很欣赏袁枚所作的《秋水》赋,将他喊到跟前当面表扬,顺带抽查其他生员。

帅学政问:“国马、公马何解,汝等知否?”只有袁枚答上来:“知道,出自《国语》,注自韦昭,至作何解,枚实不知。”帅学政又再发问:“国马、公马之外,尚有父马,汝知之否?”袁枚答:“出自《史记·平准书》。”帅学政又问:“你能对吗?”袁枚对曰:“可对‘母牛’,出《易经·说卦传》。”帅学政连连夸赞袁枚年纪轻轻,便通晓这么多典故,非常不错,给他评了个高等的成绩。

光明的未来似乎在向他招手,但事情并没有那么简单。

乾隆元年(1736)正月,21岁的青年袁枚奉父亲之命到广西桂林投奔叔父袁鸿,冀望叔父能为他谋一个好职位。怎料叔父见到他,不是关心侄子路途艰辛与否,而是说“汝不该来”。可见叔父在广西的处境窘迫到何等地步,才会对侄子说出这番话。

巡抚金鉷见到袁枚相貌堂堂,而又学养深厚,对他颇为欣赏。经过一番观察过后,命他作《铜鼓赋》一篇,袁枚提笔立就,写出瑰丽的文字。金鉷决定推荐他参加朝廷博学鸿词科的考试。袁枚对此十分感激,晚年称金老爷子为“六十年来生平第一知己”。袁鸿得知侄子要上京赴考的好消息,立刻修书往杭州老家告知家人。

袁枚作为博学鸿词科里最年少的“考生”被刷下来了。因为年纪的关系,大家也不太意外,反而是同场的山阴才子胡天游莫名流鼻血污了考卷被“报罢”(黜落),让众人颇为惋惜。

落选的袁枚陷入了经济困难,经好友推荐,到嵇相国家当7岁小孩的家庭教师才解决了温饱。在工作时间以外,袁枚专攻科举“四书文”,23岁的时候终于得进举人,次年又考上了中国古代读书人最梦寐以求的进士。在刑部尚书尹继善的力保下,袁枚以二甲第五名的好成绩入选翰林院庶吉士,可谓春风得意。

庶吉士是个什么东东呢?简单来说,是挑选文采好的书生进入皇家编制当“练习生”。培训期过后,成绩好的能留下来当编修、试讲等对文化程度要求高的文书类工作。即使培训后的考试成绩不理想,也能优先外放当地方官。

可是才气绝高如袁枚,庶吉士却当得并不如意。为什么呢?好像今天我们的基础学科,除了语文、数学、物理、化学,还有外语。清朝的庶吉士则有一部分“主修”满文,袁枚就是其中一个入选学习“国书”的。将满文视为蝌蚪文的袁枚将之视为畏途,怎么都学不好满文。三年后的乾隆七年(1742),因为在翰林院考试满文科中得了最下等,又拒绝了座师留保和史贻直让他当言官的推荐,他被外派到江南当知县去了。

接下来的七年知县生涯,对袁枚的人生影响至深。

古寺残灯恼客肠,玉堂回首梦犹长。

潺潺不尽秋来雨,伴我黄昏是海棠。

从京城一路南下到江南的袁枚,路途所见所闻,才算让他真正了解到什么叫民间疾苦。相比之下,自己在富庶的家乡熬过的“穷”,都算不上是真正的“穷”了。沿途得知的“豆税”之类苛捐杂税的征收之难,让他对接下来的县官生涯忧心不已。加上赶路的窘困,让袁枚在诗中,透露出忧伤之情。

袁枚这个人文化素养虽高,但因为幼时家庭经历的原因,很是吃了一些苦头,也算是尝过炎凉百态的社会人了,对待老百姓没有一般官老爷的傲气。从他吐槽《长恨歌》的诗“石壕村里夫妻别,泪比长生殿上多”就能看出,袁枚对平头百姓的处境是有怜悯和同情的。

父亲袁滨虽未当过官,但多年刑名师爷的经验,或多或少都传授给了儿子。幼承庭训,让袁枚在上任之初,就想到让衙役向自己报告本县有多少刁民,这种“老手”才摸得透的门路。故而在知县任上,他不仅是断狱的一把好手,还很得治下民众的爱戴。

袁枚在判案上厉害到什么地步呢?有一名李姓秀才,喜欢听袁枚判案,喜欢到从溧水跟到江浦,袁枚后来回忆此事写成《酬诸知己诗十三》。

最初任溧水知县的时候,他将父亲接来颐养天年。袁父天生正义感爆棚,很是担心儿子年纪轻轻,能不能当好父母官,所以装成老农,骑着毛驴在乡间打探。听到乡民都说“我们的少年袁知县,是个大好人啊”,袁父过于激动,连打扮都来不及改,直直地闯入衙门见儿子。

任期已满,改任别的地方时,当地百姓还送上一件绣有全城居民姓名的“万民衣”给袁枚。历任溧水、江宁、沭阳等地知县的袁枚,因为在任口碑不错,蛮得当时的两江总督尹继善的欣赏,后者继而举荐他当高邮刺史,但被吏部驳回。

七品知县只是个芝麻绿豆官,但如果职责是为老百姓办事的话,袁枚倒也无所谓。让他不爽的是,每天和大官们的应酬。他在《答陶观察问乞病书》等文里提到,官场各种繁琐的规矩,比如作为夜猫子的自己要天天早起拜见上司,见到上司要毕恭毕敬,这令“一生不羁放纵爱自由”的袁枚压力山大。这些官场俗务,还占据了袁大才子大部分的时间,让他没有时间读书,以至于“每过书肆,如渴骥见泉,身未往而心已赴”。

袁枚在江宁知县任上,修订完成于乾隆十三年(1748)的《江宁新志》,可以说是他辞官的直接导火线。

编撰之时,乾隆皇帝对文字的管制还是相对宽松的,所以袁枚大胆地把钱谦益、屈大均、钱澄之等人写入《江宁新志·乡贤传》。到了乾隆十六年(1751)八月,“伪孙嘉淦奏稿案”一起,皇帝下令严查全国书籍里的明朝人名,《江宁新志》连累袁枚的恩师尹继善也受到了斥责。

清代当官风险之大,让袁枚的“退隐”之心愈加强烈。

乾隆十三年(1748),袁枚借口奉养生病的母亲章氏,乞了长假回家。也是钻了这个空子,袁枚才能把江宁(南京)隋园买下。按照《大清律例》,地方官不能在当地置产,所以袁枚如果以江宁知县的身份买园子,按规定是要被揍60杖的。

此前一年,袁枚接手一单控告父亲棺材被和尚毁坏的案子,需要到小仓山麓去。就这样,他见到了自己的“梦之园”——隋园。这座风景绝佳、要价只需300两银的园子,让袁枚动心不已。

靠着自己做官多年的积蓄与其他投资的收入,袁枚凑够300两银子在江宁买下了这座有故事的庭院。

按照袁枚的薪资来说,买园的钱出得起,但修园这样大笔的支出还是很困难的。幸好他的同年程晋芳出身扬州盐商家庭,与袁枚有着深厚的情谊。在程氏兄弟与大盐商江春的帮助下,袁枚开始投资盐业。

传统中国的文化人一旦仕途不顺,便容易陷入经济困境。因为父亲的缘故,袁枚早年即意识到这个问题,他认为除购置产业外,经营商业也是一个财源。而投资盐业所得的利润,袁枚就用于购置滁州的田产。经济方面的远见,是袁枚能成就随园的关键因素。

后世以讹传讹,指认“隋园”是奇书《红楼梦》里的“大观园”,曹雪芹曹家昔日的宅子。曹家被抄以后,被下一任江宁织造隋赫德买下,更名“隋园”。但袁枚的孙子袁祖志出来辟谣,说“吾祖谰言”,隋园可不是大观园呀!

只是这个园子本身精美归精美,唯独风水不太吉利,隋赫德因贪污被下了狱,园林也就荒废了。顶级豪宅配置的隋园沦落到卖300两银子,都无人接手。直到不避忌的袁枚才把它给盘下来,更名为“随园”。

园子买下后,袁枚花了大力气来“装修”。他自己形容:“奇峰怪石,重价购来,绿竹万竿,亲手栽植……器用则檀梨文梓,雕漆枪金,玩物则晋帖唐碑,商彝夏鼎,图书则青田黄冻,名手雕镌,端砚则蕉叶青花,兼多古款,为大江南北富贵人家所未有。”这个倾注袁枚一生心血的园子,花了近五十年来完善。

袁枚中途发现弄园子太费钱了,积蓄再加上盐业、田产的收支,都够不上建园烧钱的速度。幸好功名还在,乾隆十七年(1752),他又出山到陕甘一带去当地方官了。与此同时,袁父也带着仆人,从杭州迁居到江宁随园。其时正值盛夏,袁滨已是76岁高龄,可能是不堪暑热,在路上病故了。

袁枚到西安候差、接任仅三天,就收到令他晴天霹雳的父亡噩耗,只好匆忙南归。守丧三年以后,在再次来当江南总督的恩师尹继善的帮助下,袁枚得以辞职终养。

今天大众的消遣,无非是好吃好玩。这个道理,清朝的袁大才子已经掌握了!他的随园,被他打造成了一个游玩与美食相结合的娱乐项目。平常的私人宅子,都是四面封闭,保持隐私的。不走寻常路的袁枚,不仅把窗改成玻璃窗、漏筐窗,还把墙都给拆了,直接改造成了公园来吸引游客,还在门联写上“放鹤去寻三岛客,任人来看四时花”。

园里的池塘、楼台、湖石、花木,俱是袁枚亲自把关的审美,绝对是高大上的品味。来到随园的游客,尽管被袁大才子狠狠宰了一把,但都被宰得心甘情愿。

光有好玩的还不行,来走走看看累了,必然会想吃东西的。作为一个顶级吃货,袁枚对吃的要求非常高,为了求得美食的菜谱,不惜“为美味折腰”,还捞来了南京名厨王小余。从袁枚写的《厨者王小余传》可以看出,王小余也不是省油的灯,他是南京城内权贵们争相聘请的对象,脾气还非常暴躁。王厨子却一心一意地跟着袁枚当基友,只因认为官宦们吃他的菜不过是牛嚼牡丹,袁枚才是真正懂他的人。

袁枚本尊更是刚到连乾隆皇帝的饮食喜好都敢杠,说用肉丝配燕窝,是毁了燕窝的清,肉丝燕窝这道菜不过是糟蹋好食材罢了。

在挑剔的袁枚的运营之下,随园提供的饮食能不是超一流的水准吗?为了增加收入,袁枚雇佣农民把部分土地湖泊进行耕作和养殖,产出的食材直接供应园内的餐馆。这样新鲜、精良的美食,吸引了大批老饕来随园“打卡”。

随园的生意实在太火爆了,游客多到园内亭台楼阁的门槛每年都得换上一次。

娱乐营销只是赚钱手段,袁枚不同凡响的点在于,他赋予随园以文化内涵。他出了一系列“随园”的书,园内的南轩则是专门收藏其著作刻板的地方,印好的书直接放在园子里卖,不少文人才子都以在“随园出版社”出一本书为荣。袁枚的《随园全集》开售,尽管价格高达五两银子,仍然被抢购一空。单单是随园卖书的产业,一年的收入已达三四千两。对于达官贵人来说,带有文化气息的“雅好”,才能让他们趋之若鹜。

不仅如此,袁枚还将享乐主义上升到文化理论的高度。其中,最出名的便是他的“好色论”,他曾在文章中标榜自己:“袁子好味,好色,好葺屋,好游,好友,好花竹泉石,好圭璋彝尊、名人字画,又好书。”

有人批评他的好色,说袁枚“著作如山,名满天下,而于好色二字,不免少累其德”。但他却对自己的好色颇为得意,并进一步阐释了“何为好色”。

朋友:色可好乎?

袁枚:可好。

朋友:愿闻其详。

袁枚:惜玉怜香而不动心者,圣也;惜玉怜香而心动者,人也;不知玉不知香者,禽兽也。人非圣人,安有见色而不动心者?其所以知惜玉而怜香者,人之异于禽兽也……世无柳下惠,谁是坐怀不乱?然柳下惠但曰不乱也,非曰不好也。男女相悦,大欲所存,天地生物之心,本来如是。卢杞家无妾媵,卒为小人;谢安挟妓东山,卒为君子。好色不关人品,何必故自讳言哉?

这番“好色宣言”,他本人也做了充分实践。他不仅好女色,还好男色,一生绯闻不断,甚至还和郑板桥煞有介事地讨论一个问题:美男子犯了错,要不要打屁股?

总之,极端言论加上迎合市场需求,“袁枚”这个品牌成功打造出来了,官僚贵人们纷纷打开自己的钱包,出大价钱让袁枚给自己作文。袁枚晚年的遗嘱上,有“田产万金余,银二万”的记载,显然是通过打造人设赚到大钱了。

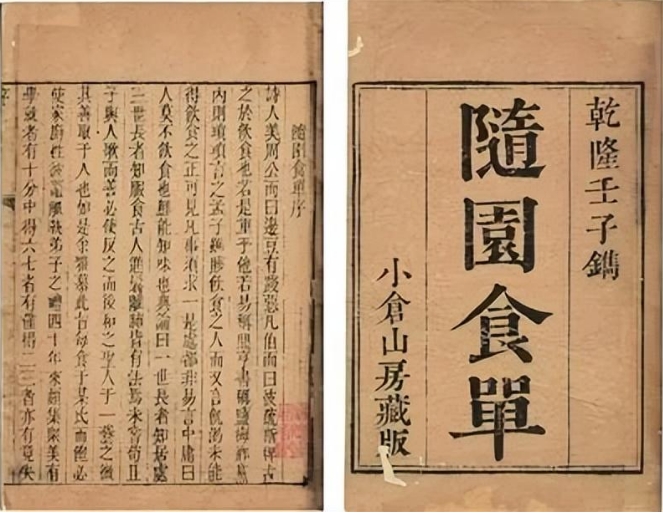

▲袁枚烹饪著作《随园食单》。图源:网络

袁枚的父亲袁滨已经过世,但袁枚的母亲却是古代难得的高寿,一直活到袁枚64岁的时候才过身。三年后,服完丧的袁枚,终于不再被“父母在,不远游”束缚住了!爷要出外浪!他找来了江宁认识的绍兴年轻人刘霞裳当“三陪”,出发了。

说来也是奇怪,注重衣食住行的袁枚,居然能在60多岁化身“清代徐霞客”,跑遍华夏名山。天台山、黄山这些都不在话下,连远在两广的罗浮山、丹霞山都留下了他的足迹。以清朝的交通来说,旅游真不是今天搭上飞机火车就能去的,断没可能全程轿子抬着,必定大部分路程都得靠“11路车”完成。袁枚从67岁开始,当驴友当到80岁,仍能扛得住,可见身体素质是很不错的。

只是因为这段时间内袁枚太会玩了,基本都不在随园里,所以很多慕名来拜访袁枚的人都扑了空。

袁枚出外旅行还有一个目的——到各个名山品茶。他曾在外地购买武夷山茶,觉得“茶味浓苦,有如喝药”。但在《随园食单》中《茶酒单》中,记录了他亲自到武夷山曼亭峰天游寺里品茶的过程,发觉武夷山茶“真香”,绝对不辜负天下盛名,老子之前喝的肯定是假茶!

可能儿童时代在伍公庙算的卦,有一品官的福气算得很准了,步入中年的袁枚,又找人给自己卜了一卦。

他找来的相士胡文炳算出,袁枚63岁生儿子,76岁就拜拜了。等到63岁时,卦的前半部分果然灵验,这让袁枚深信不疑。故而76岁那一年,犯了河鱼之疾的袁枚,觉得自己要死了,不停地写祭文和挽联,还写信让朋友马上给自己写挽诗,让赵翼、钱大昕、洪亮吉这堆名士好友提前给自己开“追悼会”。

然而,相士这次却没说对。过了下年大年初一,袁老才子还活得好好的,声称要改名“更生”“延年”来庆祝。可能死里逃生的感觉,让袁枚更执着于尘世欲望的满足。生命最后的六年,他每次赴宴,都因为吃得太饱而肚子痛,真是别人出钱他出命。

▲袁枚晚年画像。图源:网络

嘉庆二年(1797), 82岁的袁枚患上痢疾。知道自己阳寿将尽,遗下绝笔诗《病剧作绝命词留别诸故人》《再作诗留别随园》后,在十一月十七日(1798年1月3日)病逝,葬在小仓山北。

说来奇特,乾隆十七年(1752)秋,因为袁滨死得突然,袁枚赶回随园时父亲已经入殓,来不及将其改葬回老家杭州。十七年后,机缘巧合之下,袁枚发觉随园小仓山后山一片地适合墓葬。萱堂尚在,袁枚也不敢自己做主,便报告了章太夫人。章太夫人认可了以随园后山的空地作为家族墓地,从而一举解决了袁家的归葬问题。这让袁枚由生到死,都与他最心爱的随园在一起。

袁枚在临终前对儿子说,希望保住随园三十年。

超出预期的是,这个园子在袁家人手中保留了两个三十年,最终毁于太平天国占领南京之时。