所谓“遗民”,指改朝换代之后仍然效忠前朝的人。史书记载最早的遗民,当属商周之际的伯夷叔齐兄弟。武王灭商后,伯夷叔齐不愿效忠周朝,二人选择饿死在首阳山,成就一段美名。遗民这个群体以士大夫居多,因为他们作为知识分子,其正统意识是要比寻常百姓更加强烈的。

该群体的出现还是在南宋灭亡以后,这时程朱理学已经兴起,君臣之间的纲常上升为“天理”,朱熹说:“君臣父子之大伦,天之经、地之义,而所谓民彝也。故臣之于君,子之于父,生则敬养之,没则哀送之,所以致其忠孝之诚者,无所不用其极,而非虚加之也。”而他们与少数民族王朝之间文化上的冲突,进一步加深了遗民情绪。

到了明清之际,斗争更加激烈,士大夫们积极参加反清复明运动。失败后,他们中有一些人仍不愿意屈从,誓不剃发,就隐姓埋名:有的著书立说;有的遁入空门;有的东渡日本、客死他乡。但也有一些人在怀柔政策下归顺了新朝。

“遗民”不但是一种政治态度,而且是一种价值立场、生活方式、情感状态。遗民们既不愿屈从于满清,也看透了南明的无可救药,却又觉得枉死是一件不值得的事。武装斗争不能成功,他们就寄希望于手中的笔,通过著书立说来为后世留下文化延续的种子。

正如黄宗羲在《明夷待访录·题辞》中的自白:“昔王冕仿《周礼》,着书一卷,自谓‘吾未即死,持此以遇明主,伊、吕事业不难致也’,终不得少试以死。冕之书未得见,其可致治与否,固末可知。然乱运未终,亦何能为‘大壮’之交!吾虽老矣,如箕子之见访,或庶几焉。岂因‘夷之初旦,明而末融’,遂秘其言也!”

1650年11月明清战争形势。

“天下为主,君为客”思想就是黄宗羲提出的。

黄宗羲以王冕的事例为引,自己虽然老迈,但也不能就这么死了,希望留下些什么让后人受益。南明被消灭后,黄宗羲不得不返回浙江老家侍奉母亲,他以明朝遗老自居,拒不接受满清的征召,为此多次遭到通缉。祸不单行的是,他的两处故居也都遭遇了火灾。

半生滨十死,两火际一年,黄宗羲的遗民生活充斥着穷困潦倒,《明夷待访录》正是在这种环境下成书的。所谓“明夷”,暗主在上,明臣在下,不敢显其明智。实指黄宗羲在艰难中自晦其明、坚守正道,并期待着转衰为盛、重见光明。

黄宗羲同时代的思想家顾炎武说:“读了这部书,可以知道过去历史上所有帝王制度的弊端。”

与之齐名的思想家王夫之同理,晚年的他在衡阳石船山麓定居,潜心从事著述,生前也为自己撰写了墓志铭以明志:“有明遗臣行人王夫之,字而农,葬于此。”在《读通鉴论》中,他赞赏孔鲋藏书是“以无用储天下之用”,认为所谓君子之道,是为成为对天下有用之人做好充分的准备,而不是追求被天下任用。他还以宁武子之事称赞道:“其愚不可及也。”意在效仿宁武子的大智若愚,在满清统治下竭力保全自己,以备将来之大用。

落发为僧也是一大途径,每逢乱世,寺庙作为方外之地总能成为人们的庇护所。这种行为又称作“逃禅”,目的很简单,就是为了逃生。“僧之中多遗民,自明季始也。”遗民出家历朝都有,但大批遗民出家,确实是明清之际的特色,背后有着深刻的时代背景。顺治二年(公元1645),满清颁布残酷的剃发令,但僧人可以例外。遗民们不全是黄宗羲王夫之那般善于斗争、意志坚定,作不剃发的遗民,即使是逃进深山,也要被人告发的风险。逃禅,显然是更为安全的方式。

以“反清复明”为口号的天地会由僧人郑洪二在福建创立的,他们白天诵经礼佛,夜间聚众赌博,预谋起事。

士大夫们出家,是从儒家转向了佛教,必然要经历价值观冲突带来的痛苦。归有光之曾孙,遗民归庄描述了这些人的情非得已,他自己也是其中之一:“二十余年来,天下奇伟磊落之才,节义感慨之士,往往托于空门;亦有居家而髡缁者。岂真乐从异教哉?不得已也!”所以逃禅的遗民们,绝大多数都是亦儒亦佛,并不甘心就这么出家了。例如绍兴人祁班孙,为躲避满清追捕而逃禅,后在常州马鞍寺住持,号咒明林大师,好议论古今,不谈佛法,每语及先朝,则掩面哭。

当然就会有人还是不能接受佛教而还俗,例如岭南三大家之一的屈大均。顺治七年(公元1650),清军攻陷广州,屈大均之父惨遭杀害,无力报仇的屈大均不得不逃禅求生。出家后的他从来没忘过国仇家恨,哭拜过崇祯帝,祭拜过明孝陵,与其他反清复明的遗民们过往甚密,这和不问世事的僧人形象大相径庭。尽管他也云游到其他的寺庙,被奉为座上宾,但也许讲的压根不是什么佛法,而是些反清复明的东西。

屈大均的前半生致力于反清运动,郑成功之孙郑克爽降清后,屈大均大失所望,即由南京携家眷归番禺,终不复出,著述讲学。

屈大均专门写了一篇《归儒说》,自白道:“二十有二而学禅,既又学玄。年三十而始知其非,乃尽弃之,复从事于吾儒。盖以吾儒能兼二氏,而二氏不能兼吾儒,有二氏不可以无吾儒,而有吾儒则可以无二氏云尔。故尝谓人曰,予昔之于二氏也,盖有故而逃焉,予之不得已也。”在他看来,佛道的价值观终究不能与儒家共融,真出家了就意味着老母无人奉养。孝道是传统文化的一大核心,因为出家而不孝在士大夫们的心中更如刀绞。康熙元年(公元1662),33岁的屈大均返乡省母,最终选择了还俗。

对遗民们来说,满清入关不仅使得现实上的家园毁于战火,诸如剃发令等政策还意味着文化遭到摧残的威胁,浪迹天涯成为遗民生活的又一种常态。更有绝望者就干脆离开中原,不履清土,这些人多数是东渡去了日本。

南明为了能长久抗清,不断派遣使节向日本求援,并且保持着密切的贸易关系,郑芝龙郑成功父子正是通过贸易从日本获得铅、铜、武器等战争物资。顺治八年至十八年(公元1651-1661),郑成功等人的军队与清军相持,为遗民东渡赢得了窗口期。士大夫、商人、僧人或是乘坐走私者的商船,或是乘坐郑成功军的舰船,陆续到达日本。

台南郑成功像。

遗民们能顺利抵达也离不开江户幕府的接纳。尽管日本也是闭关锁国,但更多还是为了提防欧洲商人传播天主教,对中国的僧侣与士大夫,幕府倒是大开绿灯、礼遇有加。因为儒家和佛教的文化,正是日本人积极吸纳交流的。明遗民朱之瑜,后改名为“舜水”,在《上长崎巡揭》中点出了这个原因:“侧闻贵国敦诗书而尚礼义,是以不谋家人,遁逃至此。”对日本文化影响最为深远的,佛教的代表是隐元禅师,儒家的代表则是朱舜水。

鲁迅先生的《藤野先生》里有:“其次却只记得水户了,这是明的遗民朱舜水先生客死的地方”。图为日本朱舜水塑像。

隐元禅师林隆琦在东渡之前就已名扬天下,也传到了日本。长崎兴福寺是我国僧人所兴建,住持逸然闻其盛名,连续四次邀请隐元讲学。一片诚意之下,隐元携弟子于顺治十一年(公元1654)乘坐郑成功军的舰船动身,并于7月5日到达长崎。隐元的讲学,轰动了整个日本佛界,以至于受到了幕府将军德川家纲的接见。顺治十六年(公元1659),幕府把京都宇治一块土地赐给隐元修建寺院,隐元便仿照故乡福清黄檗(bò)山万福寺的样式,仍以之命名,开创了黄檗禅宗。在他的影响下,后水尾天皇、京都所司代板仓重宗等显贵先后皈依佛门,隐元禅师也被尊为“大光普照国师”。值得一提的是,今年是隐元圆寂350周年,德仁天皇加谥他为“严统大师”,足见其文化影响力之大。

兴福寺钟鼓楼。

中国一代高僧、日本黄檗宗宗祖隐元。

在顺治十六年正式居住在日本前,朱舜水就已7次访问过,主要是为南明求援。郑成功兵败后,深知复明无望的他决定留在日本。客居他乡的22年间,朱舜水反思明朝灭亡的原因,他认为中原士大夫难辞其咎,木必朽而后蛀生之,尤其是对八股取士深恶痛绝,认为这是士大夫堕落的根源:“父之训子,师之教弟,猎采词华,埋头哗哔,其名亦曰文章,其功亦穷年皓首,惟以剽窃为工,掇取青紫为志,谁复知读书之义哉!既而不知读书,则奔竞门开,廉耻道丧官以钱得,政以贿成,岂复识忠君爱国,出治临民!”在国破家亡的冲击下,朱舜水对传统的理学进行改造,认为治学应以实用为标准,这与国内提倡经世致用的顾炎武不谋而合。

南明铸造的大炮。

朱舜水在长崎的讲学同样备受推崇。像筑后柳川藩的家臣安东守约,朱舜水能成功留在日本,离不开他的资助,双方建立起了深挚的师生关系,并引起了水户藩主德川光圀(guó)的关注。康熙三年(公元1665),朱舜水受邀前往水户,受弟子礼,得以将自己的思想影响至日本统治者的核心圈。朱舜水一直重视历史研究,认为历史就是要宣扬忠君爱国,这就坚定了本已热衷学术的德川光圀修史的设想。以《大日本史》为中心的水户学派就此形成,德川光圀自己的史馆命名为“彰考”,取“彰往考来”之义。这部鸿篇巨作充斥着朱舜水的忠君思想,水户之学术实乃舜水之学术,成为了江户幕府精神上的掘墓人。

满清入关之初,局势十分动荡,明遗民仍是重要的反对力量,他们在民间的影响力尚在。因此康熙皇帝对他们采取怀柔政策,营造相对宽松的环境。

核心就是博学鸿儒。明遗民敌视满清,除了民族矛盾以外,还认为满清是文化上的蛮夷,若满清尊崇儒学,便可逐渐消除这种敌意。康熙十七年(公元1678),正值镇压三藩叛乱,朝廷颁布博学鸿儒:“凡有学行兼优、文词卓越之人,无论己仕未仕,著在京三品以上及科道官员、在外督抚布按,各举所知,朕将亲试录用。”

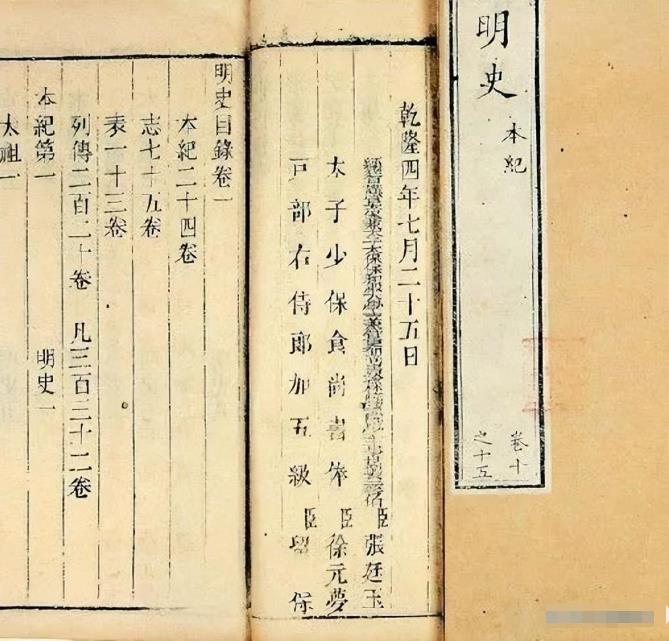

康熙对录取者委以重任,让他们悉数进入史馆编纂《明史》。这就给遗民内部制造了分化。修史对于那些一方面希图通过修史来探讨、总结明亡之原因、教训,同时对明朝还抱有眷恋之情的遗民们,无疑是最好的笼络与安抚。晚年的黄宗羲就动摇了对满清的敌意,本人虽拒绝征召,却支持弟子万斯同以布衣身份进入史馆。在诗文和书信中,正面性质的称呼比比皆是,在与徐乾学的信中就赞美康熙:“皇上仁风笃烈,救现在之兵灾,除当来之苦集。”和撰写《明夷待访录》时的他判若两人。

即使仍有人不愿为满清出仕,也仍不希望自己的后代出仕,顾炎武就说:“生子不能读书,宁为商贾百工技艺食力之流,而不可求仕。犹之生女不得嫁名门旧族,宁为卖菜佣妇,而不可为目挑心招,不择老少之伦。”但理想终究敌不过现实,时过境迁,后代们毕竟没有直接经历亡国之痛,对满清的仇视必然是减轻的,很难让他们继续过着穷困潦倒的生活,在承平年代就逐渐默默无闻了。

原文链接:https://www.toutiao.com/article/7130206127966470691