在诸多古代皇室中,司马氏一直饱受世人诟病,后人对这个家族的评价,也是贬低远超过褒扬。这不仅是因为西晋末年出现的八王之乱与五胡乱华,更是因为司马昭昔年背负的弑君之嫌。

时有魏帝曹髦,欲仿效夏朝中兴之主少康,对专权擅断的司马氏做出反击。于是甘露五年(260年)五月,曹髦亲率宫中宿卫并“僮仆数百,鼓噪而出”;见“众欲退”,司马昭亲信贾充遂指使成济、成倅兄弟二人对曹髦痛下杀手。只见“刃出於背”,魏帝当场身亡,时年二十。

亦如高澄对元善见所言:“陛下何意反邪?”封建时代一位皇帝的遇害细节,也同样写实而又生动地展现在了世人眼前。这不由令人怀疑:弑杀魏帝这么一件犯忌讳的事情,它是怎么被史书记载下来的?

上图_ 1994年电视剧《三国演义》:姬晨牧饰演曹髦

一、陈寿最难落笔之处

司马氏废曹芳、杀曹髦,犹如董卓暴行;非但如此,他们还要逼迫太后下令,将曹芳、曹髦打成“负面人物”,以此证明自身反击实属“无奈”。因为,在孟子“君视臣子如草芥,臣则视君如寇仇”的理论指导下,司马氏受到迫害而反击,是“合情合理”的。

对于司马氏冠冕堂皇的借口,世人皆为其所不耻。可不满归不满,真要让他们站出来揭穿司马氏,恐怕也没几个人。哪怕是被誉为“良史之材”的陈寿,也不敢去直接触碰这个禁忌话题。说白了,这么忌讳的事,触之即死。是以此二者,恰是陈寿最难落笔之处。

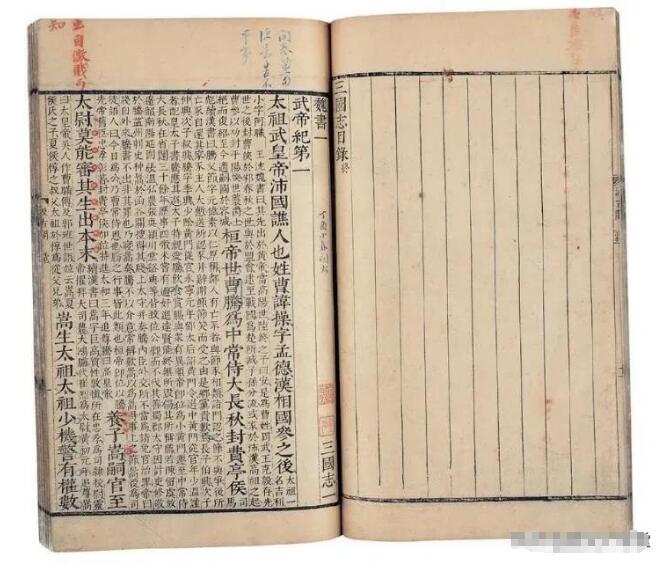

上图_ 《三国志》,二十四史之一,是由西晋史学家陈寿所著

上图_ 《三国志》,二十四史之一,是由西晋史学家陈寿所著

在这种情况下,若直接观察《三国志》中对曹髦之死的记述,便不难看出,陈寿有曲笔之嫌。见于《三国志·三少帝纪》:“五月己丑,高贵乡公卒,年二十。”分明是三位少帝的传记,可陈寿却直接以高贵乡公称呼曹髦;而曹髦当街遇害一事,又分明是石破天惊的“爆炸性新闻”,可陈寿却仍旧“视而不见”,只以寥寥几字略过此事。

这么一来,难免会有人认为陈寿对司马氏多有回护。如清代史学家赵翼在《廿二史札记》中所言:“三国志魏纪,创为迥护之法。历代本纪遂皆奉以为式。”又言:“寿于司马氏最多迴护。”

难道,陈寿真的放弃了自己的“职业道德”?

上图_ 《廿二史札记》为清代史学家赵翼的名著

二、陈寿的苦心孤诣

在将曹髦之死一笔带过后,陈寿并未有任何点评,而是直接引用了所谓的“太后诏令”,诏曰:“昔援立东海王子髦……情性暴戾,日月滋甚。……此儿便将左右出云龙门,雷战鼓,躬自拔刃,与左右杂卫共入兵陈间,为前锋所害。此儿既行悖逆不道,而又自陷大祸……亦宜以民礼葬之。”

此处所见,尽是对曹髦的贬低、斥责之语。这份名义上的“太后诏令”,显然是司马氏精心准备的一份说辞,用以堵住天下万民之嘴。陈寿的“嘴巴”,显然也被堵上了;但出于一个史家的“职业道德”,他只能另辟蹊径:

既然不能直斥司马氏的无耻,那就只能通过对曹髦的赞美,来委婉表达出其死亡的不同寻常。所以,陈寿自己的“原创内容”,基本都是直笔,且写出了曹髦“才同陈思,武类太祖”的少年英姿。

上图_ 陈寿(233年~297年),字承祚,西晋时史学家

于是,在《三国志》中能看到一个这样的曹髦:他“少好学,夙成”,即便被立为新帝,一步登天,也没有得意忘形;相反的是,曹髦在抵达洛阳后,又坚持以藩王之礼朝拜众臣,顿时便引来诸多名士的好感与赞美。在正式登基后,曹髦依然谦逊有礼、好学不倦;哪怕处理政务,他也能做到体恤吏民、纠察冤狱、开一时清正之风……

这样的曹髦,与太后诏令中的“情性暴戾”、“悖逆不道”截然相反。恰恰是因为这样的强烈反差,才会更容易引起读者的探究与好奇。因而陈寿此举,就差没直接把“曹髦之死另有隐情”给写出来了。

上图_ 1994年电视剧《三国演义》里的曹芳

类似笔法,亦在曹芳被废一事中能见到。曹芳被废时,也有太后诏令颁布。但毌丘俭、文钦却说得很明白,此乃“矫废君主,加之以罪”。另外,被打成叛逆之臣的夏侯玄,则被陈寿评为“格量弘济”“以规格局度,世称其名”,观其人“临斩东市,颜色不变,举动自若”,有大义凛然之态。这样的人,又岂是司马氏口中“包藏祸心,构图凶逆”的奸臣?

更有意思的是“太后诏令”。陈寿的记载是:“大将军司马景王将谋废帝,以闻皇太后。”何谓“以闻”?原来,太后也只是被通知,她非但拿不了主意,就连商议权也没有。

上图_ 司马师(208年—255年3月23日),字子元

据《三国志·明元郭皇后传》记载:“值三主幼弱,宰辅统政,与夺大事,皆先咨启於太后而后施行。”可见,“宰辅”司马师、司马昭才是执政的人;至于郭太后,与当年的汉献帝一般,不过是个“传话筒”罢了。

故而,仅“以闻”二字,既表明了太后“寄人篱下”的无奈,也暗示了司马氏的专横跋扈,并为下文司马氏美化“弑杀曹髦”一事提前做了铺垫。

不可否认,“寿于司马氏最多迴护”并非虚言;但从陈寿的安排中,也不难看出他作为一个史学家的良知与底线。碍于当权者的淫威,陈寿没法直笔写出曹髦之死的真相,但他却留下了草蛇灰线般的线索,留待后人发微。

上图_ 司马昭(211年—265年9月6日)

三、后来人的情绪反弹

司马昭以臣弑君,何其悖逆?

哪怕他当时大权在握,也有人表达出强烈不满。与司马氏有“通家之谊”的陈泰,当朝放声痛哭,还不顾司马氏的面子,要求追惩凶手;就连司马昭的叔叔司马孚,也“枕尸于股”,直到去世之前,他还自诩为“大魏之纯臣”;还有司马氏日后的擅代与受禅,也或多或少受到了此事影响。可见,这件违背了儒家道德伦理底线的事情,给司马氏带来了颇为消极的政治影响。

及至东晋年间,衣冠南渡,门阀士族的力量一度达到巅峰,“王与马,共天下”,司马氏不再高高在上,没了往日强权。

上图_ 司马懿(179年—251年9月7日)

据《晋书·宣帝纪》记载:“明帝时,王导侍坐。帝问前世所以得天下,导乃陈帝(司马懿)创业之始,及文帝(司马昭)末高贵乡公事。明帝以面覆床曰: ‘若如公言,晋祚复安得长远!’”

从王导对司马氏的揶揄、暗讽中,不难理解:为何曹髦之死的前因后果,能顺利传于后世。盖因在这种风气下,昔日被司马氏强权所掩埋的真相,在诸多史家和小说家的努力下,逐渐浮出了水面。

于是,刘宋裴松之为《三国志》作注时,曾先后引习凿齿《汉晋春秋》、干宝《晋纪》、《魏末传》等资料,将曹髦之死的完整经过给呈现了出来,并将其矛头直指司马昭。而裴注《汉晋春秋》所言“司马昭之心,路人所知也”,也成了一句流传甚广的谚语,被后人引申为对野心家的泛称。

原文链接:https://www.toutiao.com/i7053014175081071134