这个问题我们可以通过西汉末年灭匈名将陈汤的一件倒霉事儿来回答。这件事儿就是在汉成帝朝非常有名的昌陵事件。

我们前文有提过,自西汉建国以来,就一直奉行一个“强干弱枝”政策,以及这个政策所衍生出的“陵县”制度。也就是说,为了巩固中央集权,增加长安关中一带的中央地区实力同时削弱函谷关以西的地方势力,汉朝历代天子都在生前为自己建造陵墓,并将关东的富商、豪强,以及两千石以上高官家族迁居到陵墓周围,久而久之便形成了陵县。而正由于其居民非富即贵,所以这些陵县都非常繁华富庶,用现在的话说就是“高尚住宅区”,这种地方对于真正的富豪、权贵大家族来讲当然不稀罕,甚至不是很情愿(陵县依法不得族居,其原有地方势力将遭到重大打击),但对一些小家族、小官吏还是很有吸引力的,因为这是身份与地位的象征。

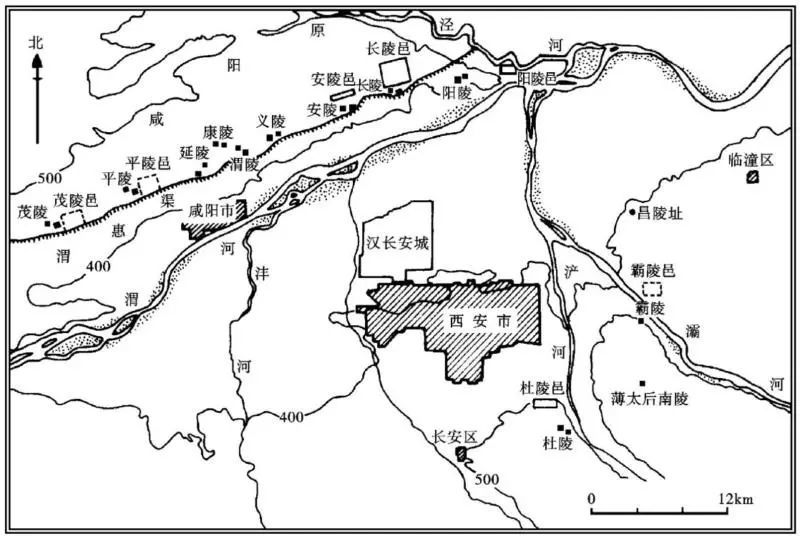

到了汉元帝时期,长安附近虽已形成了7个人口稠密、经济发达的的陵县。这七个陵县加上长安,在西汉末年人口已超过120万(见葛剑雄《西汉人口地理》),占整个关中三辅地区的将近一半(244万)。这个极度发达的西汉长安都市圈,也许是当时地球上人口最密集的区域,也是富人最密集的区域。

然而,由于元帝向以“仁政”自居,儒臣们又说徙陵政策“令百姓远弃先祖坟墓,破业失产”,违反了儒学经典《诗经》的有关内容(注1),还会使迁徙的豪强有“不安之意”乃至“动摇之心”,于是元帝就将此政策废除,没有在其陵墓渭陵建设陵县。汉成帝即位后,便照元帝旧例而为自己修建延陵且不建陵县,但这时延陵工程总指挥“将作大匠”(掌皇家营筑,秩二千石)解万年萌动私心,竟想通过建成陵县立功升官,便怂恿自己的好友陈汤说:“今作延陵而营起邑居,成大功,万年必当蒙重赏。子公妻家在长安,儿子生长长安,不乐东方,宜求徙,可得赐田宅,俱善。”

陈汤果然动心了。在我们的既定印象中,古人是有迁徙的自由的,也不受户籍的约束,其实不然,自商鞅变法以来,秦汉历代都有严密的户籍制度,因生活所迫而逃离户籍的那叫流民,被抓到可是要遣返的。所以陈汤虽在长安为官多年,老婆孩子也都在长安,但根据当时的户籍政策,他的子女并不能取得长安户籍,只能随陈汤的原籍,登记在他的老家山东。一旦陈汤罢官或去世,他的子女就必须迁回原籍。

所以陈汤也很想结束“京漂”的身份,把家安到陵县里去,这样不但能得到皇帝的田宅赏赐,还能为他的子孙后代弄到永久的京畿户籍,何乐而不为呢?何况,建设陵县正是解决当前帝国末日危机之举,陈汤也早有推动此事之意,于是趁机向成帝上奏道:“延陵,京师之地,最为肥美,可立一县。天下民不徙诸陵三十余岁矣,关东富人益众,多规良田,役使贫民,可徒延陵,以强京师,衰弱诸侯,又使中家以下得均贫富。汤愿与妻子家属徙延陵,为天下先。”

陈汤的奏章中为我们揭示了西汉末年一个很严重的社会问题,这就是土地兼并。

土地兼并本是古代土地私有化之后的必然产物,所谓地主豪强土豪劣绅就是这么来的嘛,而中国人自古又最喜欢的就是买田买地,这也是小农社会的常态。但是豪强力量太大,容易尾大不掉,对中央集权产生威胁,所以此前历代秦汉皇帝都喜欢迁徙关东豪强到关中首都附近,以就近管控,同时也可以抑制土地兼并,另外还创立了陵邑制度,将其制度化。比如汉宣帝就曾三次迁徙陵县,汉武帝则不但大量迁徙豪强至其茂陵,且多次派遣绣衣御史与各州刺史省察强宗豪右是否田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡,并严厉打击之。另外,如前所述,为了征伐匈奴,解决财政危机,汉武帝还使出很多聚敛手段,如以高额财产税对工商业者与中产以上家庭进行洗劫,并由国家垄断了盐铁酒与大宗商品、物流贸易等高利润产业。经汉武帝此连番打击之后,帝国之豪富阶层几乎为之绝迹;但是,汉武帝万万没有想到,他这样做,只能奏一时之效,且对整个豪强阶级及土地兼并的发展,是个巨大的促进作用。

为什么这么说呢?因为汉武帝垄断了高利润产业并打击了工商业者之后,固然增加了国家财富并使豪强势力减弱,但民间资本自己会寻找出路。既然你国家与民争利搞托拉斯,又征那么高的车船税与财产税,不给商人活路,那咱就退出资本市场(注2),去买田买地做地主好了。中国的经济好像向来如此,一放就乱,一管就死,这是一个治理体系上的大难题,倒也不是两千年前的汉朝人能够解决的。

况且,汉承秦制,一向贬低商人地位,汉高祖刘邦初建国,便“令贾人不得衣丝乘车”,就算文景时商业政策有所松动,“市井之子孙亦不得仕宦为吏”(《史记·平准书》),一般来说,凡走上汉朝政治军事舞台者,必须出身于“良家子”,也就是有田产的农户,所以商人们赚到钱后,都会买田买地,转变自己的阶级成分,提高自己的社会地位,这叫做“以末致财,用本守之”(《史记·货殖列传》)。此等资本“封建化”,也可算是中国古代商业一个特色了,即便到了晚晴,很多商人还是会把大量资产用于捐官、买地、建大宅、修园子、养清客、藏书画,却很少用于扩大投资。总之,中国古代私营经济的发展从来都是不可持续的,在班固《汉书》之后的史书再无《货殖列传》,便是一大体现;这当然不是说社会上没有商人,而是此等商人一则对社会无大影响力,二则是由于中国古代政府节制资本的通行政策,使得生产主体消费与平民市场萎缩,因此既不可能出现以资本操纵社会的财阀,更不可能走上资本主义的道路

除了商人爱买地,汉朝还有大量的高薪官员与列侯老爷也爱买地。我们周亚夫一篇就说过,像二千石的官员,一年的俸禄足够买1600亩良田,6720亩差田,而列侯老爷们更夸张,他们大多是功臣、外戚、诸侯王的后代纨绔子弟,封邑收入相当可观(每千户每年20万钱),花也花不完,又没地方做生意,也不像官员那样还要钻营应酬,这么多钱剩着也是剩着,不如拿去买田买地,搞土地兼并。特别是武帝以后,国家对外战争较少,政府又多次减轻赋税,豪强们便有了更多的钱买田买地。这也就是“昭宣中兴”表面繁荣背后潜藏着的巨大隐患,中国的八百年豪族社会(从东汉到唐末)其实自此已经萌发了。

事实上,汉朝的田租虽然只有三十税一,但地主对佃户所抽之税是超过50%的;也就是说,所谓中兴其实是中上阶层的中兴,因为减免赋税与土地兼并是同时发生的,大部分的减免红利都被地主享受了,他们吃肉,老百姓却最多能吃个骨头渣就不错了,东汉史学家荀悦说得更直白:“官家之惠,优于三代。豪强之暴,酷于亡秦。是上惠不通。威福分于豪强也。”(《前汉纪·孝文皇帝纪》)这你到哪儿说理去!更惨的是,到了汉元帝时期,北半球气候开始从温暖期转向寒冷期,天灾频繁,一连几年的荒歉,再加上徭役,一个小农家庭就有可能破产。而汉朝制度对这些脆弱的小农家庭保护相当有限,甚至多加摧残,当时情况,往往五口之家,一人在外服兵役,一人在外服力役,老弱妇孺在家里耕田营生,都是常态(见晁错《论贵粟疏》)。相比于规定了时间的兵役(每年一个月),力役更加可怕,其种类既多,又没有统一、固定的时间,哪天皇帝心血来潮要修个宫殿打个仗,哪天郡县里突然要修个桥铺个路,大批农村劳动力就要被拉去免费劳动,还得自备盘缠与劳动工具;路途遥远,气候恶劣时,死于途中者也不鲜见(注3)。换言之,男耕女织、奉慈养幼的古代乡村和谐图景并非常态,几百年间有个几十年是这样已经要烧高香了。

总之,汉代自耕农是一群挣扎在温饱线上的完全没有保障的古代版“社畜”,他们一旦受灾受役撑不下去,就只能卖房卖地,荒年土地自然是个买方市场,那些大官僚大地主便抓紧机会大量贱买,等到自耕农把地卖光,就只能去做佃农(注4)。这些佃农受国家与地主的双重剥削,抗风险能力更差,有的就会托庇于豪强成为宾客、徒附,甚至将自己卖做奴婢。其实碰上灾年或衰世乱世,佃农、徒附与奴婢日子比自耕农还好过些;但如果灾荒加剧,豪强也没有足够的余粮来吸纳这些破产农民,那他们就会变成流民乃至盗贼,跑去祸害其他地方,造就更多的流民与盗贼,导致恶性循环。

另外,由于昭宣以后整个国家越来越儒教化(注5),汉政府对宗族“通财合居”的现象也由打击变成了默认乃至鼓励;这就导致地方豪强势力进一步儒教化、宗族化、官僚化,更趁着意识形态的东风,上把持朝政,下横行乡里,巧取豪夺(注6),兼并土地,并蓄养大量家奴与打手,形成私人武装,以武力称雄于乡曲,乃至抗拒赋税,与地方官员联盟以抗中央,造成中央财政收入减少并权威下降(注7)。而大量依附于豪强的奴婢与客民,也因脱籍而得以躲避缴纳口赋,这更让国家财政雪上加霜。在这种情况下,地方基层官员为了自己的政绩,只有将应收税额转嫁到其他户口头上让他们补足原数,可是如此一来只会引起更多人户逃亡或托庇于豪强,亏额更大,恶性循环呈螺旋式增大。

由此可见,自耕农的数量,以及他们手中掌握的农田比例多少,决定着一个王朝的财政健康指数(放在当今社会就是中产阶级的比例)与基层控制力度。土地兼并越严重,国家的基层统治就越瓦解,财政也就越困难,而这些又会导致运河与堤坝失修(注8),灾害频发,政府应对灾难的能力下降。种种恶性循环之下,国家与小民最终都会被中间阶层吸血殆尽。到了汉成帝时期,社会情势已经相当严重,以至于“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”,贫富差距拉大到令人无法忍受的地步;而每年人口增长的红利并不能为中央贡献多少赋税,反而都到了地方豪族的手里。

所以陈汤认为,不能让情况继续恶劣下去了,必须立刻恢复迁民陵县,以打击关东豪族势力,缓解国家的财政压力,努力使国家恢复到汉初“邑里无营利之家,野泽无兼并之民”的良好局面。

说实话,陈汤这封上书,固然有为自己谋利的成分,但主要还是忧国忧民,为国家百姓谋前途。但陈汤并不知道,他此举已经彻底得罪了关东豪强阶层以及代表他们利益的关东儒教官僚们,他要倒大霉了!

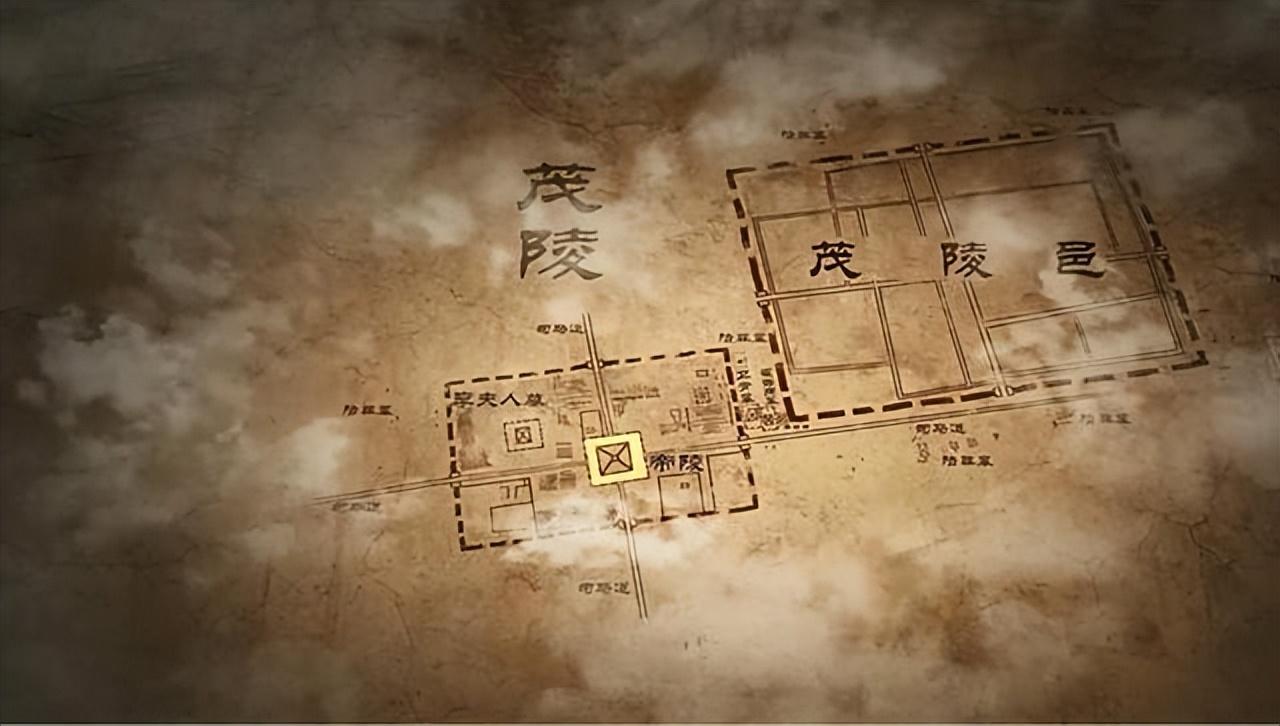

事情是这样的。陈汤上书之后,汉成帝对这个提议还是很赞许的,所以支持其执行,但他觉得延陵位于各大陵县之间,地方狭窄,难以建设大城,于是决定在长安东边、骊山脚下再建新陵为昌陵(位于新丰戏乡,即今陕西临潼东北),同时迁徙各郡国资产在五百万以上的五千富户,以充实之。不久,汉成帝又下诏赐给丞相、御史、将军、列侯、公主、中二千石高官昌陵田宅。此次徙陵,不仅包括关东豪强列侯,还包括关中权贵,是西汉后期试图抑制土地兼并与权贵势力的一次补救性政治举措,其意义非常重大;而陈汤由于上奏有功,竟以六百石小官破例也获得了一块很好的宅基地。另外,班婕妤的父亲左曹越骑校尉班况与左将军辛庆忌等军方人物也表示支持陈汤与汉成帝,带头举家迁徙到了昌陵。

然而,成帝错了,昌陵这地方虽然所谓风水好,但地势低洼,需要先从远处挖山取土来加高,这样才能使整个城邑在一个水平线上,导致运来的土比粮食还贵。此外为了赶工期,工人们还须点起灯火连夜作业,灯油的花费又是一笔天文数字,真是劳民伤财,自讨苦吃。解万年原先还大打包票说自己三年内一定能完工,结果却建了五年还遥遥无期。而由于元帝以来皇权衰弱,上林苑这个大型皇家庄园生产基地被关中权贵大量侵夺,其财富与物资已无法支持如此规模的陵县建设(注9),结果只能从关东抽血,最终弄得天下匮竭,海内怨望,卒徒蒙辜,死者连属。

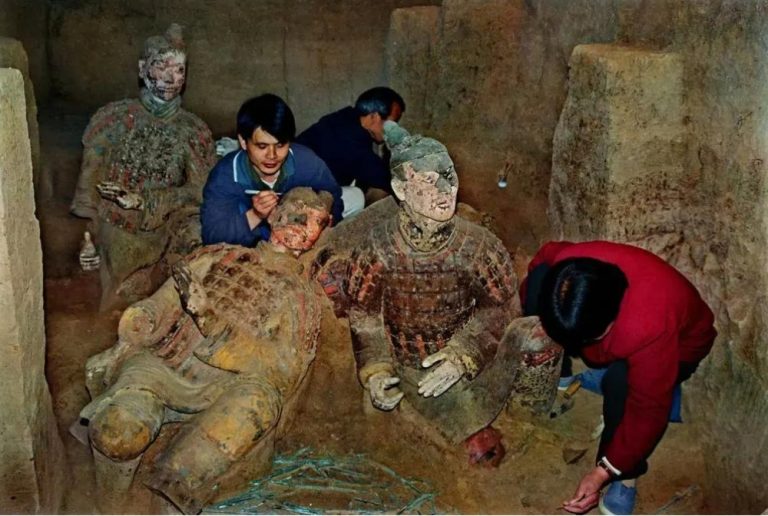

图:昌陵遗址

更重要的是,昌陵徙民工程严重打击了关东儒臣豪族与关中权贵们的既得利益,于是外戚与群臣接连上书表示不满,要求停建昌陵,恢复延陵。成帝不得已只好下诏停工。然后丞相翟方进和御史大夫孔光又上书请求废除昌陵的移民住宅建设,其实就是要彻底废除徙陵政策。因奏章迟迟未批复,有人就去问消息灵通的陈汤:“第宅不彻,得毋复发徙?”说这些烂尾楼还未被拆除,是不是以后还要徙民啊!而陈汤也不知哪根筋搭错了(也可能真的参与过内廷谋划,知道内情),竟然信口开河说:“县官且顺听群臣言,犹且复发徙之也。”说天子啊只是暂时顺听群臣,以后还会想办法再徙民的。

陈汤当真口无遮拦,在这种情况下朝廷怎么还可能再去徙民得罪关东儒臣豪强呢?况且汉成帝自己也有没立场反豪强,因为他本人就喜欢兼并土地,是中国历史上第一个置私田、蓄私奴的皇帝。另外,成帝朝的三任名儒丞相匡衡、张禹和翟方进也都有兼并土地的爱好,汉哀帝时宠臣董贤更得赐田千余顷!正所谓上有所好,下必甚焉;大家都是豪强,何必自己为难自己呢?

总之,这就是一场闹剧,这闹剧想要收场,倒霉(背锅)的只能是解万年和陈汤。

当然,陈汤与解万年的情况有所不同,解万年是祸国殃民的罪魁祸首,陈汤则最多是个说错了话的人,而且就这点散播谣言的罪过比起当年他假传圣旨、私吞缴获来说又算什么呢?何况他还有大司马王音做靠山,成帝不看僧面也得看佛面。然而陈汤的运气也实在太差,就在昌陵停工后的第二年正月,王音因病去世,成帝拜王家兄弟的老五成都侯王商为卫将军大司马辅政,而这个王商从前一向是与王凤、王音(王商与王凤非同母所生)不和的,连带着当然也很讨厌陈汤。再加上当时东莱郡有黑龙在冬天里出现,有人就问陈汤,陈汤说:“是所谓玄门开。(天子)微行数出,出入不时,故龙以非时出也。”竟在背后骂汉成帝微服出游喝酒泡妞乃逆天之行,真是胆大包天。人家皇帝不过就是出去体察一下民情,关心一下民间少女嘛,他娘王政君王太后都不管,你陈汤多管的啥闲事儿!

陈汤也确实不智,就凭他一个“臭名昭著”的“过气网红”,还想解决土地兼并问题与上层腐败问题,阻挡一个时代的堕落?这注定只是做梦!总之,这下陈汤可就永无翻身可能了,不久王商便借此事弹劾陈汤妖言惑众、大逆无道。成帝也因丢了面子而龙颜大怒,便将陈汤逮捕下狱,又经廷尉审讯其过往劣迹,数罪并罚,定性为“大不敬”,但因前功减死罪一等,与解万年一起贬为庶人,流放敦煌。

最终,班氏、辛氏等已迁往昌陵的“大臣名家”又迁回了长安,而汉成帝也放弃了昌陵,而将其帝陵设回了延陵,并承诺汉家从此不再实施徙陵政策。至此,西汉王朝最后一次加强皇权、抑制兼并的努力,失败了。而等到王莽社会实验失败,关中权贵集团在哄抢利益的大狂欢中彻底崩盘之后,关东豪强便放飞自我,拥护刘秀在洛阳建立起了新的关东本位的东汉政权。

注1:儒臣们所引乃《诗经·大雅·民劳》:“民亦劳止,迄可小康,惠此中国,以绥四方。”其实徙陵所伤害的“民”只有“豪强富民”,特别是齐鲁地区的豪族,由于他们垄断了大量儒家经典简牍,并以此垄断了儒学仕途,故得以影响朝廷政策向关东豪强倾斜。

注2:如《史记·平准书》就说:“船有算,商者少,物贵”,又说:“商贾中家以上大率破,民偷甘食好衣,不事畜藏之产业”。

注3:所以在整个世界史上,中国人是最爱做官的民族,因为秦制之下,读书做官最有保障,故而一切学问都是政治学,所谓“学成文武艺,货与帝王家”也。

注4:本来农民破产可以进入工商业,但此时民间经济的衰微与平民市场的萎缩让他们只能去做佃农。如此一来,社会生产的剩余便统统无法用来扩大再生产,而只能被特权阶层的奢靡享乐给浪费掉了。

注5:汉宣帝时亲自主持的儒教学术会议,汉元成时期的庙制、郊祀改革(让祭祖祭天的礼制更加遵从儒典)及封周、商之后,汉平帝时期的改学制、建明堂(儒教最高礼仪性建筑)与谶纬盛行,都意味着儒学已一步步走向国教化,并开始由简单的“天人感应”向着全面的“复古复礼”转变,这一进程最终完成于儒教最忠实信徒王莽之手,并在东汉王朝得到了继承。据《后汉书·礼仪志》记载,光武帝建立的郊兆内祭祀着日月星辰、山川五岳、风雷雨神等合计1514路神明,其泛神论(pantheism)式复古宗教的意味非常明显。而正因为如此,当西方的希腊哲学被基督教的浪潮淹没,沦为神学的婢女时;中国的儒家哲学却能凭借其宗教维度而不惧佛教之冲击,始终保持意识形态的优势地位。

注6:汉武帝当初曾以算缗告缗罚没了不少公田,并以“三十税一”的低田租假以流民耕种,为“昭宣中兴”助力甚大。但元成以后,中央软弱,很多公田就被一些官僚权贵利用种种权力手段给乾坤大挪移了,比如让亲属伪装成流民或编造并不存在的流民来认领公田,然后再租给真正的流民,向他榨取高达50%的田租。

注7:如汉成帝末期儒臣们便以复古周政为名,设三公,并改刺史为州牧,进一步降低了中央集权、提升了地方力量,导致后来王莽篡汉轻而易举。

注8:汉元帝之后黄河又多次决口,乃至“百川沸腾,江河溢决,大水汜滥郡国十五有余”(《汉书·谷永杜邺传》),但汉政府处置不利,让黄河中下游的百姓饱受流离之苦,农业也大受打击。中国是个大河民族,凡不能有效治理黄河水患的统治者,必然会被新的中枢权力所取代。

注9:西汉陵邑制度其实就是把全国的土地矛盾通过迁移人口转嫁到关中来,借助皇室的私产与权威进行调控。然而随着权贵膨胀与势力消长,这种玩儿法注定有一天难以为继。