长安城最后的黄昏

唐宣宗李忱是一位好皇帝,即位后便勤于政事,孜孜求治,宵衣旰食。从前朝到后宫,人们都异口同声地说:大中皇帝真乃是一位明君啊!

他们称为大中皇帝“小太宗”。不仅朝廷内外都这么称赞,皇帝自己也在努力仿效太宗皇帝的施政方略。为了不让天下人非议自己“得位不正”,李忱立志要励精图治,证明自己登位名正言顺。他将记载太宗时期君臣言行的《贞观政要》中摘出好词好句,写在屏风之上,每每正色拱手拜读,并且一丝不苟地学习书中太宗皇帝的一言一行。

要当一个“明君”,说难也难,说容易其实也很容易,那就是不得罪人,尽可能地让所有人高兴。

或者说,是尽可能地让所有发得出声音的人高兴。

李忱的前任唐武宗李炎是个明君吗?自然是的,他一扫大唐二十年的颓势,富国强兵,平定泽潞,差点重振盛唐时的景象。可在当世的风评之中,却被贬得近乎一文不值,为什么?不就是因为武宗大力打压寺院,得罪了佛寺僧人们嘛!僧人在大唐社会中,那可是文化阶层,是既得利益者,与当时的文人墨客、达官贵人之间有着千丝万缕的联系。打压僧人,那就是和僧人的整个社会利益关系网过不去。所以大量僧人愤懑不平,咒骂朝政。各种各样诋毁武宗的小道故事就开始甚嚣尘上,把这位年轻有为的皇帝,刻画成一个刻薄寡恩、小肚鸡肠的暴君。

相比于到处得罪人的武宗皇帝,李忱的做法就讨巧得很。对于那些原本被取缔的僧人,李忱下令重新授予他们度牒,恢复合法的僧人身份;而之前武宗时期收归公有的寺院、田产,也一概恢复,交给僧人们。这道政令之下,李忱一下子成为了全天下僧人们心目中的“活菩萨”,佛家弟子无不夸赞李忱宅心仁厚,诚心向佛。更有僧人编出了新的故事,说:当年就是武宗嫉恨还是皇叔的大中皇帝,以至于大中皇帝遭受迫害,被迫出家为僧,武宗于是到处去追查大中皇帝下落,乃至冒天下之大不韪,悍然捣毁寺院;所幸大中皇帝吉人自有天相,最终逃过一劫,最后成功登上皇位。

唐武宗灭佛

这故事实在荒诞不经,但是却被僧人们流传得煞有介事,相信的大有人在。所以,李忱在民间又多出了一层苦情色彩。

而对于势力强大的宦官集团,李忱也一改往日武宗分而治之、拉一派打压另一派的做法,对宦官们极尽优待。这倒不仅仅是因为李忱自己就是宦官扶持上位的——从宪宗以来,哪位皇帝不是靠宦官的帮助才登位的?可每一朝皇帝借助宦官的力量上位,往往转手便将威胁皇权的宦官投资给除掉,连昔日不可一世的仇士良,也都在武宗治下黯然退休。原因没有别的,保持皇帝权威,必定容忍不了宦官权力过大,绿叶盖过鲜花。但李忱则不然,他像是在兑现着即位前的什么许诺一般,无条件地容忍、袒护着强大的宦官们。

因为把宦官们像恩人一般对待,李忱自然在宫中积下了良好的口碑。而那“小太宗”的称号,也就这么自然而然地传扬开来。再加上大中初年,恰逢吐蕃内乱,唐廷成功收复了河湟,这又成了一项伟大功绩,大唐一下子感觉又有了贞观时的武功。

就这样,一个个精心打造出的“人设”添加在了李忱的名片上:宪宗皇帝的继承者、励精图治打造“贞观遗风”的明君、全国万千佛僧的庇佑者,等等等等。

张议潮收复河西

当然,李忱最在意的,还是文官士族们对自己的态度。因为治理天下靠的是这帮读书人,把他的功绩写在史书里的,还是这帮读书人。

对于朝中的大臣们,李忱收服他们方式,是恐惧。

在大臣们面前,李忱恩威难测,群臣捉摸不透皇帝的想法,自然战战兢兢,对皇帝产生出敬畏之情。李忱原本就是一个对自己一丝不苟的人,对自己都如此严格,对别人就更是如此。他对群臣用法严格,而且往往因为一些奇奇怪怪的原因奖赏或是惩罚大臣。有时候,他会因为外出打猎时碰见几位百姓赞扬某位官员,而由此对这位官员大加提拔;可有时候,他也因为看见大臣写了一句“青山三杯不厌酒,长日惟消一局棋”的诗,就认为这大臣不务正业,若非有宰相解释说这只是托兴之辞,文人为了押韵平仄什么都写得出来,李忱可能就真的会为此而惩罚写诗之人,彻底断了这位官员的升迁之路。

为了标榜自己像太宗一样纳谏入流,李忱特意选拔了贞观名臣魏徵的后代魏谟。魏谟于是开始积极地找各种话题劝谏,只不过魏谟的水平和他的先祖魏徵相比可就差得远了,他所提的尽是些无关紧要的建议,对朝政的改进基本没有什么帮助,表演性质大过了实质。而李忱其实也只需要这样的效果,也作出一副从善如流的样子,于是君臣之间在朝堂上飙戏,表演出了一段段君臣佳话。

一日早朝时,李忱临朝理政,神情威严,群臣不敢仰视,只有按照固定顺序一一汇报情况。规定程序走完后,一直没有露出过丝毫倦容的李忱忽然展颜一笑,对着群臣说道:“我们终于有机会可以一起聊聊闲事了!”随后同殿中大臣们聊起了街头巷尾的琐事,还有宫中的游玩宴饮,无所不谈,亲切而随意。就这样聊了一刻钟的工夫,李忱忽然又变了个脸色,严肃地对群臣说道:“卿等要好好工作,不要辜负了我的厚望。要是卿等出了事,那以后彼此便只能不复再相见了。”

这样一句轻描淡写的“彼此不复相见”,透露出了十足的警告意味。前一秒钟还在高谈阔论的大臣们听了这句话,不由自主地恐惧起来,回想着方才的话,不知道哪一句说错了。李忱说完这句话,便拍拍屁股走人,回了后宫。留下殿中的群臣面面相觑,心中五味杂陈。宰相令狐绹下了班,对人说道:“我秉政十几年,遂受皇上宠任,但是每次临朝,都不免汗湿沾背,后怕不已。”

连宰相都这么说,那满朝文武便更是胆战心惊、压力倍增,生怕自己一旦做错了什么,就会不明不白地触动了皇帝的逆鳞,连怎么死的都不知道。在这样的压力下,朝臣们能做的只有赞美了,赞美皇帝的英明,赞美大中的盛世,同时迎合着皇帝要做“明君直臣”的喜好,提一些不痛不痒的谏言,这样就皆大欢喜,满朝文武陶醉在一片祥和的喜乐中。

而危机,就埋藏在这片被粉饰出的太平景象之下。

大中十二年(858年)七月,江淮地区发生了一件说大不大,说小不小的事情:宣州(今安徽宣城)都将康全泰驱逐宣州军政主官,引兵作乱,并驱逐了宣歙观察使郑薰。这场叛乱很快便被淮南节度使崔铉发兵平定,康全泰及其同党四百余人被悉数斩杀。康全泰的这次反叛就如同扔进湖水中的石子,翻起了一圈涟漪,随后便归于平静。富饶的江淮地区又恢复了往日景象,这场叛乱很快就被人们淡忘了。

但是,如果仔细探究这场叛乱的前因后果,就会发现,整个帝国的腐败已经在此暴露无遗。

康全泰叛乱只是一处溃疡,这个溃疡只是人体表面的症状,真正的病灶在身体内部,在开始逐步扩散的肿瘤、癌细胞。

康全泰其实只是宣歙藩镇军中的一个小将,和其他帝国的南方藩镇一样,宣歙军军纪涣散,只是一群毫无训练的流氓。这些地方军人,素日就与当地的土豪大户勾结在一起,横行乡里,自行开设市场,牟取暴利,变成了整个宣歙地区的黑社会网络。他们为何反叛?其实就是因为宣歙观察使郑薰想要有所作为,要搞“扫黑除恶”的专项斗争,试图打击康全泰与当地土豪大户织起的这张黑色网络。

土豪大户,也就是地方实力派,成为了近年来江淮地区商业大发展的受益者,他们的经济版图包揽了本地区的方方面面,甚至截留税赋,坐收巨额盈利。这已经严重影响了帝国在东南地区的财政命脉。郑薰作为大中皇帝的亲信,必须要搞这场“扫黑”行动,必须保证帝国在这里能收取稳定的税赋。

但是,郑薰低估了这张网络的强大程度。原来当地土豪大户的势力,早已渗透进了地方政府的方方面面,甚至在他的藩府中,诸如押衙、讨击使这些关键职务,也被当地土豪子弟所占据。当郑薰加紧整治本地土豪的黑色交易时,土豪子弟与康全泰这批军人勾结在一起,聚众哗变,终于赶走了郑薰,这位帝国在此设置的最高军政长官。

康全泰这批叛乱军人,最后死于朝廷严厉的惩罚。但康全泰幕后的江淮土豪大户势力,却依旧完好无损。相反,他们还变得更加强大了,因为他们在这场叛乱中意识到,他们应该要有自己的武装,要团结起来对抗朝廷的统治。于是,江淮地区的地方土豪势力开始收纳流氓人员,形成自己庄兵。他们还收买附近的绿林好汉为自己所用。渐渐地,江淮的私盐盐贩、山大王多了起来,他们表面上是占山为王的草寇,实际上却是土豪暗中扶持的党羽。

甚至有时候,那些贩私盐的盗匪,就是地主豪强本人。

宣州的兵变,只是整个局面的冰山一角。像宣州这样,由地方土豪势力与底层军人、流寇匪帮勾连而结成的黑恶势力,已经不止千千万万。它们遍布在帝国一向安定的南方各州,逐步蚕食着大唐的底层政权。

帝国的秩序,就这样从最基层开始渐渐崩溃。

在金陵城,夜晚的秦淮河,依旧一片繁华,秦楼楚馆莺莺燕燕,酒肆商馆欢声笑语。

一条秦淮河,折射的是整个时代的图景。

大唐实施宵禁,城池之内,入夜之后便禁止上街出行,所有人必须在漏夜之后进入里坊安歇。而所有商业活动,都被限制在固定的市场之内,比如长安的东西二市,洛阳的南北二市,这就是自古相承的“坊市制”。但是随着商业的飞速发展,原本的“坊市制”已经无法满足市民的需要了。商店、酒肆开到了马路边、河道边,就这样长此以往,秦淮河变成了烟花地,金陵城变成了销金窟。

当诗人杜牧夜泊秦淮之时,曾有诗感慨:

烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

那时的杜牧,已经感觉到了正在帝国的各个地方发生着的悄然变革。杜牧虽然一生都不得志,最后只能流连于声色犬马,“十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名”,但不可否认,他是那个时代眼光最为毒辣的思想者之一:

大唐士人身上那股刚毅豪迈的气象消失了,代之以绮丽淫靡的文弱之气。过去但凡是个身体健康的士人,甚至是女子,也习惯于骑马出行,要是坐马车是会被嘲笑的。而且也没有什么文臣与武将的区别,儒家思想的熏陶下,士子们都兼具了文质彬彬和刚毅自强的精神特质,像那个时代的李靖、李勣、姚崇、宋璟,都是既可以领兵出战,又可以治国理政的文武全才。可是这一百年来,大臣们开始分出了文官和武将,士大夫们坐上了肩舆软轿,甚至宰相、高官们还坐着肩舆出入办公场所。以好逸恶劳为荣,以身体力行为耻,社会的荣辱观已经掉了个个儿。

当初诗书传家、出将入相的士族门阀,如今已经愈发地腐化奢靡,昔日精英荟萃的世族再也不能为帝国输送优秀的人才,那些世家子弟们一个个尸位素餐,成为了啃食社会财富的寄生虫。公卿贵族、僧人宦官,都在歌颂着“大中盛世”,歌颂着天子是一代明君,自顾自地过着骄奢淫逸的生活。没有人注意过普通的百姓们,究竟过着怎样一种困苦的日子。

不止朝廷腐朽了,天下藩镇都已经走向腐朽。连历来与唐廷打得有来有回的河朔藩镇,也已经变得日益朽迈。那些河北的骄兵悍将们甚至不再在乎管理自己的是藩帅还是朝廷,只是唯利是图,谁给他们钱多,他们就支持拥护谁。而要是有人多占了他们一分一厘,哪怕是皇帝、节度使,他们也都毫不犹豫地将其推翻。

大中皇帝李忱的晚年,同样沉迷于丹药,最终在大中十三年(859年)病入膏肓,一命呜呼,享年五十岁,庙号“宣宗”。虽然号称“小太宗”,享受了十三年的明君之梦,唐宣宗李忱最终还是没能如愿将皇位交给他所希望继承的儿子。宦官集团再度违逆了皇帝的意愿,自己挑选了帝国的继承人。在左神策护军中尉王宗实矫诏之下,皇长子李漼被拥立为太子,登上了皇位。并在次年改元咸通。

后世被称为“唐懿宗”的李漼是个喜好享乐的皇帝,对上朝的热情明显不如饮酒作乐。他的爱好是听宫廷交响乐,养了一支五百多人的乐团,整日载歌载舞。天下就这样沉湎在最后的繁华里,奢侈之风刮遍了整个大唐。整个官场也都弥漫着穷奢极欲、醉生梦死的风气,没有人在乎生民之多艰,王朝的气运。

这个无数人努力要振兴的大唐,已经烂在根子上了,再多的改革都难以让它恢复昔日的气象。等待着这个帝国的,是一场摧枯拉朽的革命,是一轮风卷残云的扫除,是一次彻彻底底的雪崩。

当雪崩来临时,没有一片雪花是无辜的。

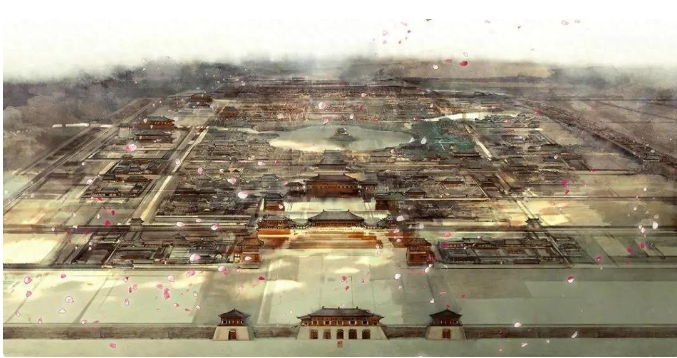

让我们最后看一眼这长安城最让人心醉的时刻吧。

那个傍晚,诗人李商隐心情烦闷,无法排解。也许是因为自己潦倒的处境,也许是因为这危机四伏的时局。忽而一个念想,让他灵光乍现,他决定出城,登高望远,疏解一下郁闷的内心。于是他驱车出坊,一路直奔长安城东南边的乐游原。

乐游原是长安城内的最高处,登上乐游原,只见整座辽阔的长安城,正安静地俯卧在淡橘色的暮霭中,城中炊烟四起,袅袅地弥散在上空,如同一袭薄如蝉翼的纱罩。天边的火烧云红彤彤的,将霞光撒满了眼前的城池。乐游原南边的大雁塔巍峨而静默,远方的秦岭连绵而广博,黄昏时分,大慈恩寺的钟声敲响,宣告着夜晚的到来。借着,整座长安城数十座寺庙的晚钟暮鼓不约而同地响起,锒铛声中,更显得长安城美好而祥和。

这是大唐最后一点安宁的岁月了,这座城池里的居民像以往一样准备安寝,一如他们的父辈、祖辈。数百年来,长安城日复一日地延续着它的伟大和繁荣,仿佛这样的光辉荣耀会永远继续下去,最终成就一座不朽之城。但是越美好的东西,到了毁灭之时,往往就越让人心碎。长安城的百姓们丝毫不知道,几年之后,这一切的美好都将被无情地毁灭。

夕阳无限好,只是近黄昏。

原文链接:https://www.toutiao.com/article/7320148065192346138